江戸末期から明治にかけて活躍した人気絵師、河鍋暁斎(かわなべきょうさい)。今回は、その生涯と逸話について取り上げる。

目次

来歴

天保二年(1831)旧暦の4月7日に現在の茨城県古河市に、父・古河藩士の河鍋記右衛門、母・とよの次男として生まれる。幼名は周三郎。二歳(以下、いずれも数え年)の時、一家で江戸に出る。父は常火消同心の甲斐氏の後を継いだ(後に長男の直次郎が甲斐氏、次男の周三郎(暁斎)が河鍋家を継ぐ)。三歳の頃、館林の親戚の家に行く途中で駕籠屋に捕まえてもらったカエルを到着後に描いたのが初めての写生であり、この時から終生カエル好きとなった。

浮世絵師、歌川国芳に入門

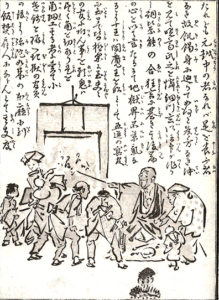

絵を描くことが好きだった周三郎に絵を習わせようと、父は当時「武者絵」で知られていた歌川国芳の画塾に入門させる。『暁斎画談』でもその様子が描かれているように、猫好きの国芳に直接手ほどきを受けたこともあったようだ。

しかし、幼い周三郎を吉原遊郭に連れて行くなど国芳の素行を心配した父によって、わずか2年で画塾を辞めさせられてしまう。短い期間とはいえ、写生に基づく絵画表現や浮世を描き出した暁斎にとって国芳の影響は大いにあっただろう。

狩野派に入門

周三郎は10歳の頃、駿河台狩野派の前村洞和(まえむらとうわ)に入門する。洞和は土佐藩江戸藩邸御用絵師で、「絵金」こと弘瀬金蔵も洞和に絵を学んだ。洞和は、後に暁斎が印章として使用する「画鬼」と呼んで周三郎をかわいがった。

洞和が病気にかかって指導が難しくなると、駿河台狩野塾に入り、当主の狩野洞白に絵を学んだ。絵手本の模写によって学ぶ「粉本主義」の狩野派にあっても写生を忘れなかった周三郎。

ある時、隅田川で獲った金の鱗の1メートル近い鯉をたらいに入れて塾に持ち込み、残すことなく写生した。写生が終わると兄弟子たちがその鯉を料理しようとしていた。周三郎は「この鯉は鯉を描く上での先生だから池に放す。どうしてあなた方のお腹を肥やすことなどできようか」と止めるが、兄弟子は聞く耳を持たない。包丁を入れようとしたまさにその時、鯉が跳ねて金の気を吐いたため、祟りを恐れた兄弟子たちとともに池に放しに行ったという逸話が残っている。

坪山家離縁、狩野派から離れる

狩野派の修行を異例の早さで終えた周三郎は、19歳という若さで画号「洞郁陳之(とういくのりゆき)」を授かり画塾を卒業した。洞白の紹介で館林藩秋元家の絵師、坪山洞山(つぼやまとうざん)の養子となった。

しかし、御殿女中のつけていた帯の柄が珍しいと後を追って写生していたところを「女中の尻を追いかけていた」と誤解されたり、家に帰らず飲み歩いたりといったことが続き、マジメな養父洞山とは折り合いが良くなかった。藩邸の障壁画などを絵師たちと描いた際には洞山よりも報奨金が多くもらうことがあったため、お互いの画才への嫉妬や軽蔑もあったかもしれない。

結局、紹介した師の洞白死後、坪山家とは離縁した。これにより狩野家や実家とも気まずくなり、孤独の身となる。

鯰絵でデビュー

洞郁陳之として、羽子板絵や絵馬などを描いて画料を得たり、雑貨商、画工、絵草紙屋などの居候となって暮らした。その間も土佐派、琳派、円山・四条派、漢画、浮世絵とあらゆる流派を学んで腕を磨いた。

そんななか安政二年(1855)、安政の大地震が発生。25歳となっていた洞郁は地震の翌日に仮名垣魯文と組んで「鯰絵」を売り出し大評判となる。「鯰絵」は地震よけのお守りとして流行していたが、権力者や暴利を稼いだ商人を懲らしめる風刺画が多く、著作者や絵師の名は記されなかった。しかし「老なまづ」は魯文の弟子、野崎左分の記述から2人の合作と判明している。

この頃から「惺々狂斎」を名乗り、狂画(滑稽で風刺的な絵)を精力的に描いている。また数年後には三代歌川豊国(歌川国貞)の引き立てられ、数々の錦絵を合作している。

書画会で描いた戯画が元で逮捕

明治に入っても画才を磨き、披露していた狂斎だったが、筆禍事件の憂き目にあってしまう。明治三年(1870)10月6日、上野の不忍弁天の料亭で行われた俳諧師の其角堂雨雀(きかくどううじゃく)が主催する席画会での出来事。朝早くから会場入りしていた狂斎は開場の頃には酔っぱらっていた。そのうち政府高官(または名士)をバカにする絵を描いたとして捕えられ、酔ったまま投獄されてしまう。描いた絵の内容については諸説ある。

- 「手長足長図(仏の鼻毛を抜く手長・靴を履かせてもらう足長)」:仏や足長を外国人に見立てて、これに給仕する政府高官という図(『暁斎画談』)

- 政府批判を繰り返し、政府転覆を企てたとして同時期に投獄された雲井龍雄との関係を疑われた(『河鍋暁斎翁伝』)

- 「貴顕遇紅毛鶏姦図」:右大臣の三条実美が西欧人に肛交されている図(『漫談明治初年』)

『暁斎画談』は暁斎生前に出版されており、事実として書きにくいことを考え合わせると上記3の説が有力であるように思われる。いずれにせよ、この事件によって狂斎の名は全国に広まった。ムチ50回という刑を受けた後、翌年放免。事件後、画号を「暁斎」に改めることとなった。

第二回内国勧業博覧会で妙技二等賞牌受賞

明治十四年(1881)に開催された第二回内国勧業博覧会にて、河鍋暁斎は4つの作品を出品した。そのうちの一点がカラスを描いた「枯木寒鴉図(こぼくかんあず)」だ。暁斎はこれに百円の値(当時の一等地を買える金額)をつけ、菓子商の榮太樓が買い取ったことから大いに話題になった。

この「枯木寒鴉図」は日本画の最高賞である妙技二等賞牌を受賞する。しかし受賞時の作品評が異例のものだった。

朽曲ノ枝頭ニ泊鴉ヲ写ス一気率成警抜奇峭些ノ装点ヲ費サズ神致活脱ニシテ平生狂戯ノ風習ヲ撇却セリ其妙技甚タ嘉賞ス可シ

つまり、日頃の狂画・戯画の風を捨て去ったところが良いというのである。国が主催する勧業博覧会という場の作品評だけあって、暁斎の風刺に悩まされていた政府高官の本音が現れているようだ。

鹿鳴館設計者、ジョサイア・コンドルが入門

明治十年(1877)にお雇い外国人として来日したジョサイア・コンドル。工部大学校造家学科教授として東京駅設計で知られる辰野金吾らを育て、上野博物館や鹿鳴館を設計した。

暁斎が「枯木寒鴉図」で「カラスの暁斎」と評判になっていた明治十四年(1881)頃にコンドルは弟子入りする。「暁斎絵日記」でもたびたび登場するコンドルは「コンデル」または「コンデール」と呼ばれ、毎週土曜日にコンドル邸で暁斎から指導を受けていたという。

明治十六年には暁斎の弟子の英国人を意味する画号「暁英」を授かった。暁斎とコンドルは鎌倉や日光に写生旅行に出かけるなど年齢(21歳差)や国籍を超えた関係を築いた。コンドルの他、ギメ東洋美術館を建てたフランス人実業家、エミール・ギメや画家のフェリックス・レガメー、イギリス人記者フランシス・ブリンクリーなど外国人との交流も盛んだった。

狩野派再興へ

明治十七年(1884)8月、駿河台狩野家当主の狩野洞春(最晩年に洞栄から改名)が亡くなった。臨終の際、洞春から呼ばれた暁斎は枕元で「自分が死んだら駿河台狩野派は途絶えてしまう。代わりに画法を伝えるのは君以外いない。」と後を託された。

暁斎は狩野家の画法を研究するため、狩野宗家の中橋狩野派の当主、狩野永悳(かのうえいとく)に入門し、狩野派本流の画法を学んだ。さらに古画を数多く模写して、画法を伝えるために画帖や巻物にまとめていた。

晩年に名乗った「如空」は文京区湯島にある霊雲寺で弟子となった時に授かった法号。住職には暁斎が経済面で困った時に助けてもらったことが幾度もあり、寺の弟子となったのも寺内の仏画・古画をいつでも自由に見ることができたからとも言われる。狩野派再興のために粉本を充実させていった暁斎だったが、残された時間は多くなかった。

墓

明治二十二年(1889)4月26日、暁斎は胃がんのため、家族や門人たちに見守られながらその生涯を閉じた。墓は東京都台東区谷中の瑞輪寺塔中正行院にある。遺言により、終生愛したカエルの形をした自然石が墓石として使われている。戒名は「本有院如空日諦居士」。

同じ絵師である息子の暁雲(戒名:麗光院暁雲日容信士)、娘の暁翠(戒名:文法院妙聞日豊大姉)も同じ墓に眠っている。

逸話

生前に刊行された『暁斎画談』や飯島半十郎が残した稿本『河鍋暁斎翁伝』などによって、逸話が多く残されている河鍋暁斎。ここではその一部を紹介する。

暁斎、9歳で生首を写生

天保十年(1839)、長雨で増水した神田川に数え年9歳の暁斎が写生のためにやってきた。足元に流れ着いた毛むくじゃらのものを蓑亀(みのがめ)かと手に取るとそれは何と人間の生首。はじめこそギョッとした暁斎だったが、生首を写生できるまたとないチャンスと思い、風呂敷に包んで家に持ち帰った。人目につかないところに隠した生首は、薪を出そうとした下女にみつかり大騒ぎに。暁斎の言い分を聞いた父母は驚きあきれ、拾った元の場所で写生をすることを許した。いつのまにか人だかりができていたものの、幸いなことに生首について問いただす人もなかった。描き終えた暁斎は、持参した観音経で生首を包んで川に流し、水葬としたという。(『暁斎画談』より)

この話は当時からよく知られており、明治十九年(1886)に来日したアメリカ人画家ジョン・ラファージは暁斎が見たであろう、川を流れる生首の姿を1897年に水彩で描いた。タイトルは「The Strange Thing Little Kiosai Saw In The River(幼い暁斎が川で見た奇妙なもの)」。現在、この絵はメトロボリタン美術館に所蔵されている。

ただし、この逸話について『河鍋暁斎翁伝』を記した飯島半十郎は、当時の治安状況や法事情から史実であるか疑問視している。

人情家の暁斎、地獄絵で施し

本郷元町に住んでいた左官職人の佐十という人は、70歳近くになってから自分の足で立つことができなくなってしまった。元は越中(現在の富山県)の人で世話をする親類もなく、飢えに困ってどうにもならなくなっていた。これを見た暁斎は不憫に思い、朝比奈という狂言の後編のつもりで描いていた絵を佐十に与えた。

その絵には地獄が不景気となり、極楽に働き口を求める閻魔王を始めとする地獄の役人が描かれていた。鬼は角を切って、角細工師に売った金を旅費に充て、阿弥陀如来のいる役所にやってきて飯炊き雇い人になることを乞うというものだった。

佐十は喜んでさっそくその絵を表装して、あちこちの盛り場を廻ってはその絵を飾って内容を語り聞かせた。見物人は面白がってその絵に賽銭を投げるため、思った以上のお金が貯まった。そのお金で神田橋本町(現在の東神田)に家を買って引っ越すことができた。佐十は暁斎を訪問して、再生することができた恩に感謝したという(『暁斎画談』より)。

暁斎の酒癖

暁斎といえば、お酒にまつわる逸話には事欠かない。暁斎の内弟子だった真野暁亭(まのぎょうてい)は、師の増えた酒量について以下のように述べている。

翁(暁斎)が中年の頃は酒量猶未だ多からず。朝より酒器を机辺に陳列しおきしが、一、二杯飲みては筆を採り、又筆を止めては、一、二杯を飲み、終日僅かに三、四合に過ぎざりき。されど終日机辺に酒器ありしかば、来客は見て非常の酒客とおもへるなり。其の後、酒量大いに加はりて、一日二、三升を傾くるに至れりと。晩年、胃病の発らんとせし頃は、酒量大いに減じたれども、猶毎日大抵一升を下だらざりき。―『河鍋暁斎翁伝』より

前述の書画会での逮捕劇も酔っぱらったがゆえの出来事。しかし、暁斎にとっては書画会での作画と飲酒は切っても切り離せないものであったと思われる。ある時には酔いに乗じて紙を床に並べ、自分の尻に墨を塗って紙の上に尻もちをついた。紙に残った尻の跡に描き加えて、布袋様の図にして、大うけだったという話が残されている(『画家逸事談』より)。

お酒によるトラブルも少なくない。石崎房吉(暁斎の弟子、土屋暁春の父)の話によると、狩野洞春秀信が主催した書画会で、明治期の狩野派の窮状を救うために広報となって参加を呼びかけ、集まった人からの会費が当時としては大金の百円以上となった。そんな書画会当日に、ある男から「扇に何でもいいから描いてほしい」と依頼された暁斎。何でもよろしいと言うならば、と暁斎が描いたのは「猥褻なる狂画」つまり春画だった。依頼した男は怒って口論に。殴り合いになる前に人々が止めに入り、その場は何とか収まった。夜になって暁斎が会場を出る時、石崎房吉を呼んで「さっきの人、途中で待ち伏せしてないだろうか。危ないから(一緒に帰って)保護してほしい。」と頼んだ。結局、何事もなく無事帰宅できたが、酔いから覚めた時の性格面のギャップに驚かされるエピソードだ(『河鍋暁斎翁伝』より)。

またある時、元祖おもちゃコレクターで「おもちゃ博士」と呼ばれていた清水清風という人物が、群雀図の掛け軸を作ろうといろんな絵師からスズメの絵を依頼して一羽ずつ描いてもらっていた。スズメが数十羽になった頃、席画会で暁斎に同じようにスズメの絵を依頼した。ところがすでに泥酔していた暁斎は、筆を採るとまず”目”玉の絵、目玉の近くに”鈴”の絵を描いて「これで“すずめ”だ」と言い放った。清風はこれまでの努力を水の泡にされて憤り、暁斎を殴ろうとしたがやはり人に止められて思いとどまったという(『河鍋暁斎翁伝』より)。

まとめ

狩野派絵師としてのアイデンティティーを持ちながら、浮世の風情を描かずにはいられなかった河鍋暁斎。あらゆる流派を学んでいたのは、もちろん暁斎の画道精進の賜物だが、江戸から明治という激動の時代の要望に応えるためでもあっただろう。

絵を描くことへの執念や自負は、伝えられるさまざまな逸話でもうかがえる。最晩年には、東京美術学校の教授着任の依頼を受けていた暁斎。病によりその依頼に応えることはなかったが、その画才は当時からコンドルをはじめとする外国人にも評価されており、実際に教授となっていたら日本の画壇はどう変化していただろうか(教授という枠から飛び出して、長続きしなかったかもしれないが)。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

よろしければ応援クリックをお願いします!

![]()

にほんブログ村

参考資料

『河鍋暁斎翁伝』飯島半十郎

『暁斎画談』瓜生政和

『画鬼・暁斎』展図録

『画鬼 暁斎読本』河鍋暁斎記念美術館編

『画鬼 暁斎読本II』河鍋暁斎記念美術館編

『画家逸事談』木田寛栗

メトロボリタン美術館コレクション

国立国会図書館デジタルコレクション

当時の狩野派は幕府からの給料も無くなり、永悳は博物館に下絵を描きに行っているという。「妻が育ち柄、料理ができず、毎日焼き芋を持たされている」と永悳から聞かされると、「弁当は私がお引き受けいたします」と暁斎は永悳が断るのも聞かずに毎日お弁当を届けさせたという。