激動の幕末から明治期にかけて、狩野派から転身して活躍した浮世絵師がいた。河鍋暁斎と小林永濯である。今回は小林永濯について、その生涯と同時代の絵師との交流について紹介する。

目次

生涯

魚屋の息子、刺青に夢中

小林永濯は、天保十四年(1843)3月23日に日本橋新場(現在の日本橋1、2丁目)の魚問屋に生まれた。通称・秀次郎。父は相模三浦郡出身で日本橋新場に移り住み、号を三浦屋、名を吉三郎といった。永濯は三子のうち末っ子として生まれている。生まれながら身体が弱く、潔癖症のため魚にも触れたがらずに独り絵筆に親しむ子どもだった。

4、5歳の頃、父に従って洗場風呂に入った時、他人の裸体を凝視して自分の身体を洗うのを忘れて、父に叱られたことがあった。永濯が見ていたのは裸身に彫られた刺青で、永濯はこれを絵に描き始めたという。当時の魚場では刺青が流行しており、その元絵の多くは国芳などの浮世絵版画だった。

後に魚の印章、「鮮斎」や「夢魚」といった号を使ったのは魚屋の出自を忘れないためだろう。

狩野派塾に弟子入り

父親も「手を臭がって家の稼業に身が入らないので、いっそ絵師にでもすれば」と永濯の将来を考え、当時人気の浮世絵師だった歌川国芳か三代歌川豊国(歌川国貞)に託そうとした。しかし版画は何のためにもならないと知人から進言され、中橋狩野家の狩野永悳(えいとく)に師事することになった。入門時12歳だった永濯は数年で画技を大きく進歩させ、狩野氏は徳宣の名と永濯の号を与え、准家臣として帯刀を許したという。

狩野派の粉本主義に飽き足らず、西洋画(後には写真)などを見て、司馬江漢や円山応挙の作品にも傾倒した。狩野派塾では他流派を学ぶことは許されず、たびたび塾長や兄弟子たちから摘発を受けたが、温和な性格で逆らうことのなかったことから破門には至らなかった。

18歳で永悳の命により、彦根藩絵師の石井永珉の養子となり、井伊大老家に仕えることになった。永濯の父はこれを喜び、知り合いを呼んで前祝いをした。しかし痛飲した結果、父は中風を発症し、これがもとで亡くなったという。間もなく安政七年(1860)に桜田門外の変が起き、井伊直弼が討たれると井伊家との話も立ち消えとなった。

絵師として独立

次いで姫路藩絵師だった狩野永秀の養子となったが、性に合わなかったのか、元治元年(1864)には仕官を退いて実家に帰った。日本橋通四丁目(現・八重洲付近)に画室を構えて絵師として独立。幕末期・明治初年の永濯の詳細はわかっていないが、明治初年の作として東京杉並区の妙法寺に明治四年(1871)に奉納した『加藤清正像』の絵馬が残っている。

作風を見るとすでに狩野派を脱して、西洋画的な遠近法、明暗、写生に基いた立体感を取り入れていることがわかる。

明治九年(1876)9月10日に両国中村楼で行われた、永濯主催の書画会について取り上げた新聞記事には「浮世絵では東京一の大先生の会だけに賑やかな事でありました」とある。当時の永濯が世間に大いに認められていたことがうかがえる。この書画会には洋画家の高橋由一やイギリス人画家のチャールズ・ワーグマンも参加しており、永濯は洋画界とも交流していたとされる。

政府肝いりで明治十年(1877)に開催された第一回内国勧業博覧会では「天照大神、素戔男尊、問答図」「神武天皇命鳥ノ図」を出品して花紋賞を受賞しており、その実力は折り紙付きであった。(東京都板橋区立美術館に収蔵された小林永濯の「神話図」は、その落款の特徴から明治十年前後の制作を示しており、「天照大神、素戔男尊、問答図」の可能性があると筆者は考えるが果たしてどうだろうか)

いわゆる本画だけでなく、新聞錦絵や挿絵も多く手がけた永濯。新聞挿絵については当時のジャーナリスト・野崎左文が「腕はたしかに一段上だつたにも拘はらず、(月岡)芳年氏の如き奇抜な風もなく又(落合)芳幾氏の如き艶麗な赴きに乏しかつた為めに、俗受けを専らとする新聞の挿画としては気の毒ながら評判に上らず、芳年氏の為めに稍や圧倒せられた気味があつた」と記すように必ずしも評価は高くなかったようだ。

しかし現存する新聞錦絵などをみるかぎり、決して月岡芳年や落合芳幾に見劣りするものではない。

外国人の眼を惹きつけた小林永濯

アーネスト・フェノロサ

明治十五年(1882)に『美術真説』を発表し、新しい日本画を創造していく指針を示したアーネスト・フェノロサ。その美術論を実現すべく明治十七年(1884)には鑑画会を立ち上げた。

永濯はこの第一回鑑画会に「僧祐天夢に不動を見る図」(現在所在不明)を出品して一等賞を受賞。「慨するに此画は出品中最も完全の結果を得、自個の妙想を十分に現出したるものなり。」とフェノロサから激賞されている。フェノロサ旧蔵の永濯作品は現在ボストン美術館に5点収蔵されている。

しかし、フェノロサは明治十九年(1886)開催の第二回鑑画会では永濯出品作(「小碓尊が熊襲を討つの図」)に賞を与えず、評価コメントすらつけることもなく、評価を一変させている。松浦あき子氏は、その理由について下記2点の可能性を指摘している。

- フェノロサに古画鑑定を教えたのは狩野永悳であり、はじめのうちは永悳の元弟子であった永濯へも高い評価をつけていた。ところが、東京美術学校創立に向けた次のステップにおいて狩野派生え抜きの狩野芳崖・橋本雅邦(木挽町狩野派)へと評価を傾けていった。

- 仏教に帰依し、「日本の画題を仏教に取るの得失」という講演まで行ったフェノロサにとって「神話」作品を出品し、これを得意としていた永濯は除外される対象となった。

東京美術学校―日本美術院という日本画再興の潮流に乗ることができなかった永濯は、後年の評価が遅れることになる。

イタリア公使・マルチーノ

明治二十年(1887)、永濯は神奈川の神風楼の襖に「左甚五郎京人形を刻むの図」を描いた。この絵を見て感嘆したイタリア公使・マルチーノは、女将に絵を所望するも断られたため、代わりに渡辺省亭に模写させた。しかしマルチーノは満足せず、再び神風楼を訪れ、頼み込んで襖をしばらく譲り受けることになったという。

翌年、マルチーノが当時首相だった黒田清隆にこの話をすると、黒田は公使のために永濯を紹介して揮毫させた他、公使が江ノ島(葉山の誤りか?)に別荘を建てる際には永濯に障壁画を描かせたという逸話が残る。

墓

肺に持病のあった永濯は、湿地で地質の相が悪いとして向島小梅村の寓居を引き払い、浅草今戸町五番地に引っ越したが、その甲斐なく同地で明治二十三年(1890)5月27日に亡くなった。48歳だった。「蒙古襲来図」を制作中だったという。法名は「大行院徳宣釈永秀居士」。

墓(正法寺)

小林永濯は東京世田谷区にある正法寺に葬られた。このお寺は永濯に縁があり、永濯や弟子で永濯の養子に入った小林永興の作品や下絵を所蔵している。その一部はお寺のホームページで紹介されている。

小林永濯の墓に墓誌はなく、永濯や永興の名前は刻まれていなかったため、寺のご住職に聞くまでどこにあるかわからなかった。墓石裏面に刻まれた銘によると、いわゆる棹石にあたる部分は昭和八年(1933)、「小林家」と刻まれた台座にあたる部分は平成二年(1990)に改修されている。

小林永濯碑(亀戸天神)

亀戸天神の敷地内に小林永濯の大きな顕彰碑(鮮斎永濯碑銘)が建っている。この石碑は永濯の十三回忌に際して、永濯の弟子、小林永興や富岡永洗らが生前の永濯が天神を崇敬していたことを鑑みて、亀戸天神内に建立したという。

石碑の表には永濯の生涯や功績、石碑の裏には建立に賛助した画家が列挙されている。日本美術院系の橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草らの他、月岡芳年の弟子(水野年方や右田年英)、菊池容斎の弟子(松本楓湖、三島蕉窓、渡邊省亭)、尾形月耕とその弟子(庄田耕峰、大倉耕濤、坂巻耕漁)、河鍋暁斎の子どもたち(河鍋暁翠、河鍋暁雲)など、当時の画壇のネットワークと永濯の交遊の広さがうかがえる。石碑裏の銘は以下の通り。

(一段目)

■賛助書画家

橋本雅邦

春木南渓

端館紫川

英一蜻

富田秋香

豊田笠洲

大槻如電

岡本半水

大橋翠石

大出東皐

尾形月耕

奥原晴翠

尾竹竹坡

尾竹国観

岡田梅邨(※1)

岡田桜邨(※1)

小原古邨(※1)

落合芳幾

大倉耕濤

渡邉省亭

川端玉章

狩野忠信

川邊御楯

狩野久信(二段目)

川合玉堂

梶田半古

加納鉄哉

河鍋暁翠

河鍋暁雲

垣内雲嶙

横山大観

高林五峰

高橋太華

武内桂舟

高橋松亭

高橋廣湖

高取熊若

田代古崕

根本樵谷

根本雪蓬

永井素岳

中島醴泉

中野鷗湖

中野其玉

仲田袖華

村田丹陵

上原古年

歌川国峰

野村文挙(三段目)

野口小蘋

野沢堤雨

黒沢墨山

久保井華畦

久保田金仙

山脇荷声

松本楓湖

益田柳外

馬杉青琴

福井江亭

藤山鶴城

小堀鞆音

小林呉嶠

小林古径

寺崎広業

荒木寛畝

綾岡有真

阿出川真水

新井芳宗

佐竹永湖

佐竹永陵

佐久間棲谷

坂巻耕漁

斎藤南陵

木村武山(四段目)

木田寛栗

三好芳石

三島蕉窓

水野年方

右田年英

下村観山(※2)

島崎柳塢

庄司竹真

庄田耕峯

清水凍葉

東久世通禧

菱田春草

望月金鳳

末松謙澄

鈴木華邨(※1)

鈴木栄暁

■賛助者

井上角五郎

伊藤平楼

原亮三郎

原亮一郎

大橋新太郎

奥金次郎

大坪台助

吉田利助(五段目)

田村鉄之助

中村壽平

中村利吉

山本嘉兵衛

小林百太郎

五島徳次郎

吾妻健三郎

春陽堂

塩原安太郎

志んば

平尾賛平

守田寶丹

杉山東助

杉山仙助

■補助

日本美術院

鷗盟会

白石千蔵

中沢環

塩原孝太郎

田鶴年

関萬梧楼

半沢忠七

大城正彦

清水信夫(六段目)

名和永年

小峰大羽

松本洗耳

日尾洗纓

板倉永慈

森沢仙州

浜田如洗

中村洗石

小林洗美

桐谷洗鱗

久保黙洗

井川洗厓

高橋瓊華

藤井清香

岡野栄一

藤井治四郎

■建碑監督

小林永興

■建碑主任

富岡永洗

■建碑補助

村田永挙柳塢書

※1:実際には「邨」は「村」で刻印されている

※2:実際には「村」は「邨」で刻印されている

※3:適宜、旧字体(旧カナ)は新字体に改めている

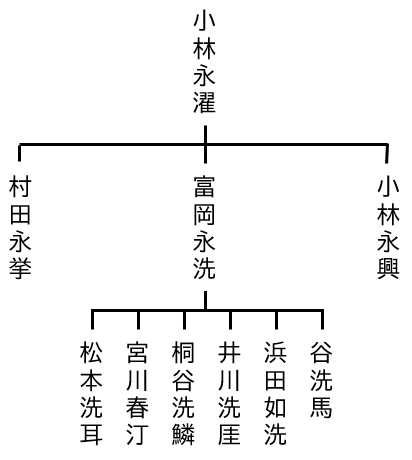

小林永濯の弟子系譜図

小林永濯の流れを汲む弟子たちの多くは挿絵画家として活躍した。特に画塾を開いた富岡永洗の輩出した弟子たちは絵師として独立した者が多い(図は随時追加予定)。

逸話

河鍋暁斎との交流

記事冒頭で触れた通り、永濯と同じく狩野派と浮世絵界を行き来した人物として河鍋暁斎が挙げられる。永濯が狩野派時代に百鬼夜行の浮世絵の版下絵を描こうとして、「版下などは職人の仕事」と卑しんでいた狩野派の兄弟子たちから永濯の破門を訴えられたことがあった。

この時、すでに駿河台狩野派から離れていた暁斎は「狩野派の画といえば、とかくお手本通りにしか描けないが、それでは絵描きとしての本当の修業にならぬ。版下であろうと何であろうと、自分の意匠で描くのに差支えがないはずだ」と永濯の肩をもった。

永濯はそれ以来、暁斎と親交を深め、浮世絵の世界に入っていくことになる。『河鍋暁斎翁伝』によると、暁斎の人付き合いは広いものだったが、親しく交わって常に酒を酌み交わす人はわずか6、7人にすぎなかったとし、その筆頭に小林永濯の名前が挙げられている。近年では、その交流を物語る渡辺省亭・河鍋暁斎との合作の掛け軸が発見されている。

また暁斎との親交を示すものとして、暁斎の描いた絵日記がある。明治十八年(1883)2月25日の絵日記に小林永濯が登場している。永濯の弟子・富岡永洗が描いた永濯の肖像画と比べると、粗画ながらも風貌をよく捉えている。

狩野派としては永濯より歳も一回り違う先輩格の暁斎(永濯は暁斎の12歳下)だが、明治十七年(1884)に暁斎は狩野派で画法を学び直すとして、永濯の狩野派の師であった狩野永悳の門下となった。これによって暁斎は永濯の弟弟子となっている。

月岡芳年との交流

小林永濯は、月岡芳年の家を訪問して版下絵の描写を学んだことがあった。ただし、その関係は師弟ではなく、友人としてであり、付き合いは義兄弟と呼べるほどだったと言われる(永濯は芳年の四歳下)。明治二十年(1887)には、月岡芳年とともに新吉原の灯籠会の灯籠へ歴史画を描いている。また2人で甲州へ旅行したこともあるという。

菅原道真の絵に見る小林永濯・月岡芳年

月岡芳年が描いた、明治十四年刊行の歴史画シリーズもの『皇国二十四功』のうち、「贈正一位菅原道真公」は、小林永濯の代表作のひとつ「道真天祥山祈祷の図」(明治七年~十二年、ボストン美術館蔵)とよく似た構図をしており、影響関係が推測される。

いつ娼妓が来るともわからぬまま、夜がふけていく。重ね草履の重たい足音がしては、気配ばかりでいつしか音は消えて行った。しばらくすると梯子段の下の方で、「アイー」と禿(かむろ)の声が聞こえてきた。

眠れぬまま気もそぞろだった芳年は、物の隙間から梯子段へ視線を走らせると、片手を手すりにかけ、もう一方の手は階下へ向けて手招きをしている、女郎のやせ細った立ち姿があった。梯子段の上段に片足を止めて、力無げに下の方へ眼を据えているその姿に恐ろしさを覚えた芳年は、背中から冷や水を浴びたように総毛立って身震いし、そのまま布団を頭からかぶって息を殺した。

ついに朝まで娼妓は入ってこない。そのうち詫びに来た娼妓に見たままを伝えると、この部屋はかつて抱え女郎の自殺したことのある部屋で、この部屋に案内された客はたいがい女郎の幽霊を見ると語ったという(※)。

芳年は、この時に目撃した幽霊を描いており、現在その絵は東京都台東区の全生庵が所蔵する三遊亭圓朝の幽霊画コレクションの一部となっている。

※この逸話は芳年の弟子・山中古洞の記載に依ったが、全生庵の幽霊画図録に収録された安村敏信氏の解説によると、場所は「藤沢宿の妓楼」、目撃して描いたのは「病み衰えた女郎」とある。

まとめ

主要な作品の多くが海外に流出し、日本美術院による日本画再興のレールにも乗れなかった不運もあって、小林永濯は現在まで正当な評価を得られていない。狩野派の下地、西洋画や写真の要素を取り入れた写実。もっと長命であったなら、さらに日本画を進化させる画道を歩んでいたに違いない。

近年、河鍋暁斎や渡辺省亭との共作が発見されており、画壇における広い交流が示唆されるとともに、さらなる永濯研究が進むことを期待する。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

よろしければ応援クリックをお願いします!

![]()

にほんブログ村

参考資料

『MUSEUM(東京国立博物館美術誌)』534号「小林永濯の人と作品」松浦あき子

『島田筑波集』「鮮斎永濯」島田筑波

『書画骨董雑誌』第291号(昭和7年9月1日発行)「鮮斎永濯に就いて」島田筑波

『浮世絵誌』第18号「芳年伝備考(第三稿)」山中古洞

『絵画叢誌』第49号

『読売新聞』明治9年9月11日

『風俗画報』明治23年9月10日号

『私の見た明治文壇』野崎左文

『河鍋暁斎翁伝』飯島虚心

『暁斎:河鍋暁斎研究誌』91号「拾遺~暁斎及び門人たちの行跡~」藤田昇

『暁斎:河鍋暁斎研究誌』103号「絵日記の中の人物 小林永濯(第二十六回河鍋暁斎研究発表会)」阿部理代

『東京美術家墓所考』結城素明

『大正ニュース事典』第2巻[大正4年-大正5年](1986年)

『全生庵・三遊亭円朝コレクション 幽霊画集』全生庵

国立国会図書館デジタルコレクション

ボストン美術館デジタル・アーカイヴ

外国人の眼を惹きつけた小林永濯の部分がどの文献を参考になさっているか教えていただきたいです。

参考資料の『MUSEUM(東京国立博物館美術誌)』534号に記載があります。元資料は別にあったと記憶していますが、すぐ出てこずすみません。。

お返事ありがとうございます。

閲覧してみようと思います!