浮世絵グルメシリーズ第5回は、前回の長命寺桜もちのほど近くにある「向島 言問団子」を取り上げる。今ではデパ地下などでも買える老舗の味として知られているが、やはり老舗だけに、店には確かな歴史がある。言問団子が描かれた浮世絵や逸話とともに、実際に訪れて味わってみた。

言問団子とは

創業秘話

言問団子のはじまりは、明治元年(1869)(※1)にまでさかのぼる。「植佐」と呼ばれた植木職人・外山佐吉が、隅田川の堤に茶店を開き、団子を売り始めたのが始まりだった。

しかし、すぐ近くの「長命寺の桜もち」が看板娘効果で大繁盛していたのに対し、団子の売れ行きは芳しくなかった。

常連客で長命寺内に住まっていた花城翁と呼ばれる隠士(※2)が「昔、在五中将(在原業平)が詠んだ歌に、都鳥に“言問う”という語があった。その古歌にちなみ、団子に『言問団子』という名をつけてはどうか」と助言。

俳人でもあり、「誠耕庵晴甫」、後に「寶樹庵」と号した植佐は、その提案を喜び言問団子と名付けたという。

由来となったのは『古今和歌集』収録の在原業平が詠んだ和歌。

名にしおはば 言問はん都鳥 我が思ふ人は ありやなしやと

現代語訳をするなら「その名前に値するならば尋ねてみよう都鳥よ、(都にいる)私の思い人は元気でやっているのだろうかと」といったところ。

店では花城翁にこの由来を戯文にしてもらい、看板にして掲げた。これが評判を呼び、やがて客足は徐々に伸びていったという。

※1:創業は、明治元年正月元旦(『文芸共進会』第5巻第7号)、明治2年(『江戸から東京へ』第3巻)と諸説あり。

※2:名付け親については多くの資料が「花城翁」とあるが、植佐の家に同居していた田安家の家人・中村権平とする説もある(『風俗』第2巻第8号)。二人が同一人物であった可能性もあり。

燈籠流しの復活

店が評判になったとはいえ、墨堤の桜の時期が終わり夏秋になると客足は遠のいてしまう。そこで名付け親の花城翁など風流人たちと相談し、途絶えていた牛島弘福寺の盆の燈籠流しを復活させることを思いつく。

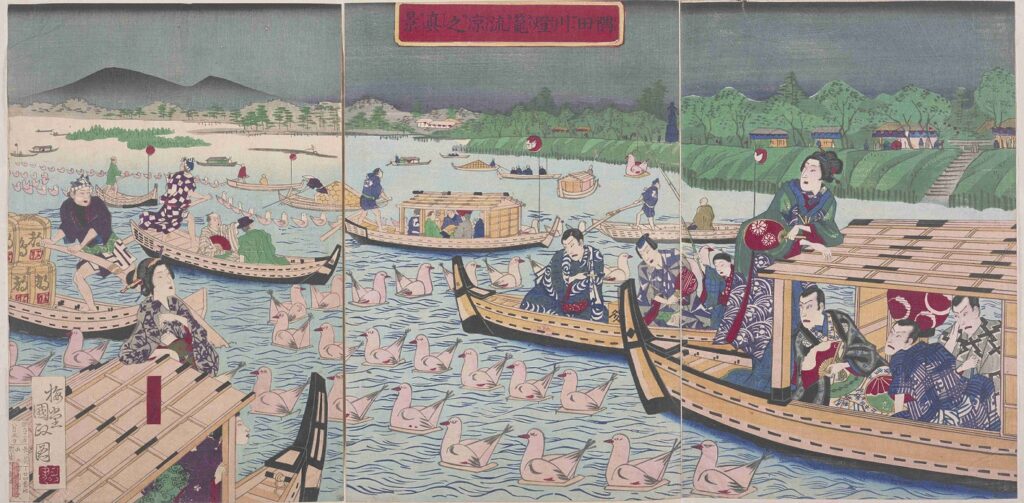

明治11年(1878)、大警視・川路利良の許可を得て、7月1日より1か月間、隅田川に都鳥の形をした燈籠を流した。新聞各紙がこれを報じ、浮世絵にも描かれたことで、店の評判はさらに高まった。

植佐はこの燈籠流しに際し、次のような和歌を詠んだという。

こととはぬ 人にも告げよ 都鳥 流すともしの 夜のけしきを

以下は、梅堂国政(三代歌川国貞)が燈籠流しの様子を描いた浮世絵である。

なお、植佐は幕末に庭石や石燈籠を安価で買い集めていた。明治になり世情が落ち着くと、それらが高く売れたため、その資金をもとに燈籠流しを行ったともいわれている。燈籠流しは、この資金が尽きるまでの7年間、毎年続けられた。

二代目・外山新七もまたその志を継ぎ、明治20年(1887)には燈籠流しを復活。『墨水流燈会之記』にその記録を残している。隅田川の燈籠流しは、現在に至るまで形を変えながらも続けられている。

言問団子が描かれた浮世絵

言問団子が描かれている浮世絵として今回取り上げるのは明治29年(1896)版行の「東京自慢名物会 言問亭(言問団子)」。

「東京自慢名物会」は日本橋弁松の回でもご紹介した、明治29年から30年の間に出版されたシリーズもの。東京の名店、美人芸妓や芸人、名所名物の見立模様で構成されている。

梅素薫が描いた見立て模様「角田川」は、琳派風の流水文様に墨堤の桜の花びらを浮かべ、のちに商標登録される「都鳥」が流れている。

団子屋の店先と、芸妓「向じま わかさや小歌 山崎とよ」が描かれているが、絵師名の記載はない。ただし「東京自慢名物会」シリーズを豊原国周とともに手がけた五代目歌川国政(竹内柳蛙)の筆と見られている。(前出の燈籠流しを描いた梅堂国政はその父)

詞書は次の通り。

こと問が岡にて戯れに作る唄 千秋

本てうし 名にしあふ こゝは都のすみだ河 月のまゆずみ雪のはだ 愛らしざかり恋盛り こと問ふ人も冨士筑波 両手に花のおみやげは 甘い中ではないわいな本所区須崎町二百三十番地

こと問亭 外山新七

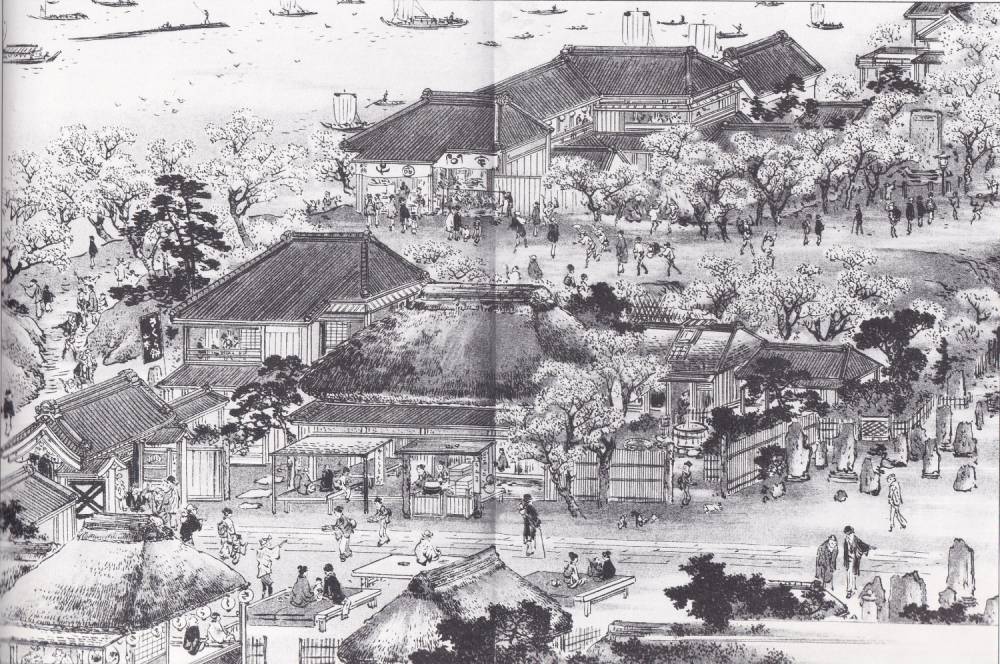

店舗は、同年に発生した火災で焼失。浮世絵に描かれているのはその焼失前の姿である。まもなく二代目・外山新七により再建され、明治31年(1898)には、山本松谷(山本昇雲)によって再建後の店舗が描かれている。

手前の大きな建物が前回取り上げた長命寺桜もちの山本屋、その奥に見えるのが言問団子である。

現在の言問団子

現在の店舗は、昭和39年(1964)に高速道路高架化に伴って建てられたもの。店を高床にしたのは、団子を食べながら隅田川の景色を眺められるようにとの配慮だったが、後に堤防が高くなり、川は見えなくなってしまった。

店内には、今回紹介した浮世絵《東京自慢名物会》や、三代目当主が揮毫した舟板を使った看板が飾られている。また、資料展示のコーナーには、「植佐」と交流のあった陶工・三浦乾也(※3)による団子皿や、宇野千代・村岡花子ら著名人の寄せ書き色紙、都鳥の商標登録証なども見られた。

※3:三浦乾也は、若くして六代目尾形乾山を襲名。谷文晁に絵を学び、小川破笠に蒔絵を習得。黒船来航時には陶工をやめ、仙台藩で造船棟梁として「開成丸」を進水させるなど多才な人物。晩年は長命寺境内に窯を築き創作に励んだ。月岡芳年の箱庭に使う陶器人形を作った記録も残る。

言問団子を実食

創業のころから串を使わないという団子を注文。米粉を蒸して搗いた餅の外側をあずき餡で包んだもの、手亡豆の白餡で包んだもの、「青梅」をイメージしたくちなしで黄色にした求肥のなかに味噌餡を包んだものの三種類。使用する米粉は、通常の上芯粉ではなく、上質な食用米を店で自家製粉した「生芯粉」だという。

ほどよい大きさの団子はひとつずつパクリと一口で。さっぱりとした甘さとまろやかな舌ざわりが格別。特に味噌餡の甘さが新鮮だった。戦前は三種×2個で六個が一人前だったが、戦後の物資不足で三個に減り、それが今に続いている。この三個が、満足感と余韻を楽しめる絶妙な量だと感じた。

言問団子営業情報

火曜定休日

公式サイト

https://www.kototoidango.co.jp/

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

よろしければ応援クリックをお願いします!

![]()

にほんブログ村

参考資料

『秘蔵古写真 江戸』日本カメラ博物館監修(2019)

『月刊食堂』1990年2月号「たべものやの証人たち 外山新吉」(1990)

『明治東京名所図会』山本松谷・画(1989)※

『食生活』1979年5月号「団子の老舗」森絢子(1979)

『江戸から東京へ』第3巻 「長命寺と言問団子」矢田挿雲(1958)

『東京の味』「言問団子」角田猛(1956)

『風俗』第2巻第8号「言問団子の由来」微笑子(1917)

『文芸共進会』第5巻第7号「新色隅田八景」浦浪太夫(1894)

東京都立図書館「TOKYOアーカイブ」

※雑誌『風俗画報』に連載された「新撰名所図会」を再録し、解説を加えたもの

コメントを残す