幕末・明治に活躍した浮世絵師に落合芳幾がいる。同時期の浮世絵師である月岡芳年に知名度こそ劣るが、以前には両者のライバルとしての関係性について記事を書いた。今回は芳幾の末子・落合芳麿や芳幾没後に彼の功績を連載した劇評家・伊原青々園の証言を中心に、以前書ききれなかったことを捕捉。落合芳幾について改めて紹介する。

スポンサードリンク

目次

生い立ち

落合芳幾は、天保4年(1833)に神奈川県藤澤に生まれる。名は幾次郎。5歳のときに家族で江戸に出て、父が吉原の引手茶屋(一説には吉原日本堤下の編笠茶屋「千歳屋」)を始めて、その地に落ち着いた。

幾次郎は幼少の頃から絵が好きだった。帳場の硯を持ち出して、人形の首を描き「これは某楼の花魁」などと戯れ遊んでいた。家に出入りする客たちから「幾は絵が好きだからこれを土産にやろう」と三代歌川豊国や歌川国芳の錦絵を与えられては大いに喜んだ。そんな客を必ず吉原大門まで送りに行ったという。「何が一番好きか」と問われると、必ず「絵か本がいい」と答えていたため、近所の小僧たちからは名前で呼ばれず「絵か本、絵か本」とからかわれていたという話も伝わっている。

後に帝室技芸員にもなった木彫家の竹内久一は、近所の縁で幼少の頃から幾次郎の遊び相手だった。久一の父は歌川国芳の弟子である歌川芳兼(竹内田蝶、田蝶梅月)。浮世絵師・梅素亭玄魚と並び称されるビラ絵(絵入り広告)の名手だった。幾次郎は、芳兼の絵仕事を毎日のように熱心に観ており、将来絵かきになる夢を持ったものと思われる。

歌川国芳に弟子入り

絵かき志望の幾次郎だったが、両親は絵仕事を道楽商売とみなして幾次郎を質屋へ奉公に出した。ところが、奉公先の質屋では「ぼた餅」と偽って泥に米糠をつけたものを食べさせられるなど酷い目にあった。そこで幾次郎は伊勢神宮へ抜け参りを敢行。質屋をクビとなる。質屋の次は古着屋に奉公に出されるが、絵かきになりたい夢を捨てきれず、同じ手段でまたクビとなってしまった。

嘉永2年(1849)頃、両親はついに幾次郎の夢である絵かきへの道を認め、歌川国芳に弟子入りさせる。これを仲介したのは歌川芳兼といわれる。このとき、幾次郎は17、18歳になっていた。末子・芳麿の証言によれば、幾次郎は国芳へ入門後、冬の夜に水垢離を取って技量の上達を神に祈った。努力の甲斐あってか、国芳のもとにいたのはわずか2、3年。独立後は実家の職業柄だけに、花魁の打掛を多く描いていたとされる。

しかし、国芳から授けられた「芳幾」という画名の披露会が安政7年(1860)閏3月21日、柳橋河半楼で行われた記録が残っており(「随一歌川 豊国芳年」)、入門から2、3年で独立という話と食い違う。独立というのは内弟子からの卒業を意味しているのかもしれない。

ちなみに芳幾の画号「一恵斎」は、国芳のパトロンで狂歌師でもあった梅の屋鶴寿がつけ、もうひとつの画号「朝霞楼」は梅素亭玄魚が名付けたとの芳幾本人の証言がある(「雅号由来記」)。

安政の大地震

安政2年(1855年)芳幾は安政の大地震で妊娠中の妻を喪った。そんな悲劇の真っ只中にも関わらず、芳幾は吉原の惨状を三枚続の版下絵に描いて錦絵にした。4000組という異例の数を売り上げ、画名をあげたとされる。しかしながら、落合芳麿が父(芳幾本人)から聞いた話では様相が少し違う。

安政の大地震で、画などは薬にしたくも頼み手がないので、丸の内の屋敷の潰れ家の取りかたづけや、釘拾ひをやッたと云ふ事で、其時分母が十五六で嫁付いて来た、其内画もだんだん盛んになり、草ぞう紙や錦絵に筆を執ツた -「新聞雑誌挿絵の開祖」より

地震絵ですぐに画名が上がって仕事が舞い込む状況になったというよりは、火事の片付け仕事で急場をしのいでいたことがうかがえる。地震で妻を亡くしたことと、地震後に「嫁付いて来た」ことは矛盾するようだが、地震後一年を待たずに先妻の妹(栄子、またはお栄という)を後妻に迎えたことが、他の資料(「側面から観た亀戸豊国(上)」「落合芳幾《明治の錦絵》」)で確認できる。芳幾は後妻と六男四女をもうけた。芳麿はこの後妻との間の末子である。

父による気苦労

芳幾の父は世渡り上手であったが、遊里に入り浸る浪費家でもあった。知らないところで借金をこさえ、芳幾は絵仕事で借金返済に追われることになる。あるときは米や味噌に代える物品もなくなり窮乏に瀕したこともあった。絵草子問屋などは「芳幾は孝行者だ、仕事をさせるなら芳幾にやれ」と深い同情を寄せ、人気が集まり多忙になったといわれる。

芳麿によれば、芳幾の父(芳麿の祖父)は”発狂”して雨が降った往来に参考書を投げたり、机の上に胡坐をかいたりと大荒れだった。梅素亭玄魚がやってきて「縛っておかないと、どんなことをするかもしれない。しかし芳幾さんは、お父さんに縄をかけられまいから、私が縛ってあげましょう」と縛ったこともあったという。

慶応元年(1865)閏5月に亡くなるまで、芳幾の父は7年ものあいだ、このような状態だった。芳幾は日夜の心痛で骨と皮ばかりに痩せたという。

粋狂連とヒット作

安政7年(1860)に「芳幾」の画名披露会を行ったあたりから、戯作者・仮名垣魯文や山々亭有人(条野採菊)らとの交流が始まる。芳幾の幼なじみで、嘉永・安政年間に吉原の幇間として知られた桜川由次郎が深川で摂津国屋藤次郎(略して津藤)を芳幾と引き合わせたのが、交流のきっかけだったようだ。

津藤は店主として二代に渡って使われた通称。芳幾と引き合わされた津藤は、息子の津藤で細木香以(細木は氏、香以は俳名)だった。香以は豪遊で名を馳せ、元禄時代の豪商・紀伊國屋文左衛門と比較されて「今紀文」の異名をとっていた。また、津藤は仮名垣魯文の若き日の奉公先という繋がりがあった。芳幾は「今紀文」にお供して花柳界に出入りし、当時の通客芸人のほとんどと交流を持つことになる。

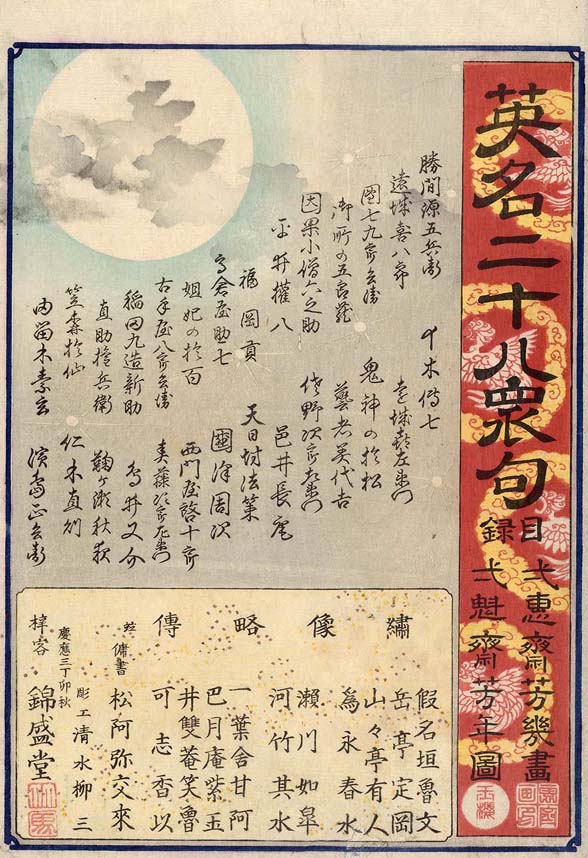

魯文らを中心とした仲間たちで三題噺や興画合わせ、悪摺を楽しむグループ「粋狂連」や「興画会」を結成。互いの機智と軽妙さを競い合った。文久3年(1863)には「粋狂連」のメンバーの肖像と人物紹介を記した「粋興奇人傳」を出版。芳幾の肖像は梅素亭玄魚が描き、その他のメンバーの肖像は芳幾が担当している。

興画合わせ:お題に対してお題そのものを一切描かずに古事や古歌などになぞらえて、お題をあらわす趣向を競う遊び。

悪摺:戯作者や好事家の間で流行した摺り物。失敗の嘲笑、果ては秘密を暴露する内容を絵入りの戯文でつづって当人の周辺に配り、遠回しに忠告するのを目的とした。明治8年(1875)、名誉棄損を定めた「讒謗律」の制定により下火となった。

芳幾が描き、三枚続の錦絵として出版された女風呂の図は、1万組という売上げを記録したという。伊原青々園はこれを慶応元年頃(1865)の出版としているが、「残らず裸体の美人で其れがゴタゴタ喧嘩をして居るに、色々な器物で陰部が巧みに蔽はれて居る」という特徴から、明治元年(1868)出版の「時世粧年中行事之内 競細腰雪柳風呂」のことと思われる。

これが当たったというので、続いて妓楼の風呂場を描いて売り出したところ、今度は期待に応えるような売り上げにはならなかったそうだ。

影絵と歌舞伎俳優

慶応3年(1867)、興画会を主催した波月亭花雪の三回忌追善として「久萬那畿影」を刊行。「興画会」のメンバーの肖像を影絵で登場させた。芳幾自身も影絵と略伝が掲載されている。さらに同年、歌舞伎俳優を影絵で表現した「真写月花乃姿絵」を刊行して好評を博す。四代目市村家橘を描いた絵には、芳幾自身が影を写す様子がコマ絵で描かれている。

「まことのつきはなのすがたえ」と読ませる題には、九代市川團十郎が関わっていた。芳幾自身が次のように語っている。

團十郎は成程文筆の才があります、丁度あれが二十一二歳の頃でした、私が役者の影法師を取ッて、それの寸法を縮めて錦絵に描いて、三十何番続で売出した事があッたが、最初堀越の所へ往ッて此の咄をすると、其れは如何にも面白からうから、外題は自分が附けて遣らう、と言ふので『間毎の月』といふ名を選んで呉れました、成程、影法師だから、それを利かせて、いゝ外題ぢゃありやせんか、私も感心して其の通り外題を付ける事に極めましたが、筆耕が『まごと』を『まこと』と間違へて『真写月花乃姿絵』といふ外題になりました、これは堀越の思付の方が餘程面白いと思ひます。-「幕の内外」より

こうした歌舞伎俳優との交流は、後年の演劇雑誌『歌舞伎新報』の創刊、最晩年に手がけた『歌舞伎座筋書』の表紙絵などに繋がっていく。

明治3年(1870)には「俳優写真鏡」シリーズを刊行。写真を意識して、陰影をつけた描写で歌舞伎俳優を描いた。写真のような光沢を出そうと、錦絵の表面は蝋引きになっている。残念ながら、あまり好評を得られなかったのか、シリーズは10余図にとどまっている。

新聞事業への参入

明治になって芳幾は新聞事業に手を伸ばした。これは単なる思いつきではない。岩倉具視率いる岩倉使節団の一員として洋行した福地源一郎(福地桜痴)が、現地で新聞事業が盛んであることを目にして、その必要性を説く手紙を国内の役人に送ったのが事の始まり。

内務省地理頭の杉浦譲と大蔵省の根本茂樹は、この手紙に喚起されて新聞を出そうとなったが、自分たちは官職にあるため名前を出せない。そこで2人から相談を持ち掛けられたのが、条野採菊、西田伝助に芳幾を加えた3人だったという。芳幾以外の2人は慶応4年(1868)に「江湖新聞」を出しており、新聞事業の経験者だった。3人は日報社を起こし、役所の許可を得ると明治5年(1872)5月に「東京日々新聞」を発行した。

当初の資金繰りについては証言者によってまちまちだ。いずれにせよ、新聞発行当初は芳幾たちが大金を用意する手間に追われたことは間違いない。

| 証言者 | 資料 | 資金繰り |

| 落合芳麿 | 「新聞雑誌挿絵の開祖」 | 芳幾が書画会で集めた200両から持ち出した。 |

| 伊原青々園 | 「故落合芳幾翁」 | 芳幾たちは準備金は不要という話で、杉浦・根本両名が100円ずつ出したが、追加金が出ずに創設者3人が金を借りてどうにか維持していた。そこへ大蔵省が新聞事業奨励で、3府72県に3部ずつ配布するための前金として100円を下げ渡し。さらに銀座の役人だった辻伝右衛門が50円、辻のもとに奉公に出たことのある広岡幸助が100円の支度金を持ち寄って日報社に入社。都合450円で成り立った。 |

| 広岡幸助 | 「明治文化硬談軟話」 | 条野、西田、広岡と芳幾で1人250円ずつ出し合って資本金1000円を積んで始めた。 |

錦絵新聞、新聞挿絵のはじまり

東京日日新聞で芳幾は印刷等工場の担当だった。明治5年(1872)末に太陰暦から太陽暦に切り替わり、12月3日が明治6年(1873)1月1日となる理由を説明した東京日日新聞は大いに売れた。部数が飛躍的に伸びたため、従来の木版手摺りから活字印刷に切り替えたという。

明治7年(1874)には「東京日日新聞大錦」と題した錦絵新聞を刊行。東京日日新聞で報じたニュースを題材として錦絵化したもので、時勢に適ったためか人気を博した。下図のように師匠・国芳が描いた図像をそのまま持ってきた作例もある。

順番が前後するが、明治6年(1873)2月に最初の印紙税法「受取諸証文印紙貼用心得方規則」が公布され、現在の印紙にあたる「証券界紙」の印刷を日報社が請け負うことになった。1日に4万枚ずつ刷らねばならず、横浜から脚で踏む印刷機械を買い入れ、職工を新たに雇い入れた。ところが、朱色での印刷という規則が知れ渡ると、横浜の商館が朱色インクの値段を倍ほどに吊り上げてしまう。そこで芳幾は自分で朱を練って手製のインクをこしらえて印刷を行ったという。

ところが明治7年(1874)7月に「証券印税規則」が公布されると、証券界紙の印刷業務は日報社のもとを離れて大蔵省印刷局の管轄となり、せっかくの印刷機械も職工もムダになってしまった。芳幾はこれを生かそうと絵入新聞の発行を思いつく。福地源一郎が日報社に入社すると「この社で絵入新聞を出すのは体面に関わる」となったため、芳幾は日報社に籍を置きながら、平仮名絵入新聞社を起こした。こうして明治8年(1875)に日本初の絵入新聞「平仮名絵入新聞」を発行。挿絵はもちろん芳幾自身が担当した。

新聞事業からの撤退

「平仮名絵入新聞」は明治9年(1876)に「東京絵入新聞」に改題され、翌年の西南戦争からにわかに部数が増加。最大部数7000から一気に2万部まで売り上げるようになった。すると日報社の株主仲間が芳幾ひとりウマいことをすると攻撃し始めたため、株式組織にして10人あまりで共有することとなる。権限分散によるものか社運が傾き始めると、再び芳幾が他の株主から株を買い取った。

その頃には他にも絵入新聞が出始めて売上げを奪われてきた。さらに反政府的言論活動を封ずることを目的とした新聞紙条例により記者が次々と逮捕されるなど新聞事業自体の継続が難しくなっていた。芳幾は「ここらが新聞商売の切り上げ時」と自身の持ち株を売って、その後一切新聞には関わらなかったという。

芳幾が籍を置いていた日報社の「東京日日新聞」も、福地源一郎が政府の指示により御用新聞に生まれ変わるべく買収が進められた。これに嫌気がさしたのか、明治14年(1881)に芳幾は日報社を離れた。その際、創業者株を持っていた芳幾のもとには3500円の分配金が届けられた。当時としては大金であり、何も知らされていなかった芳幾は「オヤ何かの間違いだ」と会計長をつとめていた西田伝助にお金を戻した。すると西田から「それは分配金だから有難く受け取っておきたまえ」と言われて、大喜びで受取ったという。

不遇の晩年

多額の分配金を得た芳幾は、葺屋町(現在の日本橋)の三階建てレンガ造りの家を借りて、家族で移り住んだ。家賃は当時としては高額の20円ほどの立派な家だった。息子が二階で薬剤師、娘婿が三階で歯医者を開業し、芳幾は一階で絵の注文に応じるというつもりであった。

絵を描く仕事ばかりではどうも思わしくないと思ったのか、芳幾は「美術人形」の販売を思いつく。「美術人形」は張り子の上へ縮緬を着せて彩色を施した極めて高尚な品だった。

幼なじみの木彫家・竹内久一に頼んで型を制作したが、元手がかかってしまい貯蓄していたお金を吐き出すことになってしまう。浅草の仲見世で売り始めたものの、値段が高い品を買う客層ではなかった。

そこで方針を変えて、前よりずっと安い人形を売り出したものの、高価な品を扱う店という評判が残っていたため、客足が戻ることはなかった。結局、大きな損失となり、温厚な芳幾がイラだち、息子もヤケクソで残り少ない貯蓄を持って逃亡してしまう。元の算段は幻に終わった。

家賃が払いきれなくなって葺屋町の家を離れた芳幾は、外神田の旅籠町へ引っ越してパン屋を開店した。いろいろ新しい工夫を凝らしたようだが、全て失敗に終わり、半年も経たないうちに借金で身動きも出来ない状態となった。

そこで友人からの勧めで明治32年(1899)、師の歌川国芳の四十回忌追善書画会を主催。多額の収入を得るも借金取りの知るところとなり、結局夜逃げをせざる得なかったという。最期は本所太平町の棟割長屋へと引き払い、「半分は耄(ぼ)けてしまつた」との証言が残っている(『漫談明治初年』)。

墓

『都新聞』の落合芳幾の訃報記事によると、明治37年2月6日午前11時15分に本所太平町の自宅で死去。8日の午後2時に出棺、浅草吉野町の安盛寺へ葬られる予定とある。葬儀をするお金は遺族に残されておらず、友人たちの寄付によって執り行われた。享年72歳。安盛寺は明治末に盛泰寺と合併し、現在は東京・池袋の盛泰寺に落合芳幾の墓がある。

平成15年(2003)に建て替えられた墓の横にある墓碑には、芳幾(戒名「從善院芳幾日確居士」)の名が刻まれている。その横には芳幾の末子、落合芳麿(戒名「本正院受得觀信士」)の名がある。芳麿は富岡永洗の弟子となった後、絵師として才筆をふるっていたという。惜しいことに、大正3年(1914)9月29日に30歳という若さで亡くなったことが墓碑からわかる。

建て替えられる前の墓石には「随緣院妙喜日量信女」「如消水子」が安政2年(1855)10月2日という命日で刻まれていたという。これは安政の大地震で亡くなった芳幾の先妻と妊娠していた子のことだろう。

逸話

ダジャレと蓄財

芳幾はダジャレを得意とし、洒落幾と呼ばれていた。連発するダジャレに相手があ然とすることも少なくない。失敬なヤツだと相手が怒って拳を固めても、芳幾は平気でダジャレを続け、たくみに怒りを和らげながら大事な話を済ますことができた。

豪商・津藤も「金で避けることのできないのは芳幾の駄洒落だ。ときに気に障ることもあるが、シャボン玉のごとき連発を浴びせられ、果ては笑わずにはいられない。彼の洒落は生まれ持ったものだ。洒落のなかから生まれたのが芳幾だ。」という内容のことを語っていた。

ここに挙げた「洒落発選者」の挿絵は、仮名垣魯文によって摺られた「十六羅漢模写縮図附悪縁起」と題された悪摺の一枚を模刻したもの。興画合わせの集まり「興画会」の会員15名の秘事を摘発するのが目的だった。もちろん「洒落発選者」とはダジャレ好きの芳幾のことで、芳幾の似顔絵になっている。

この絵には芳幾のもうひとつの性質が描かれている。芳幾は25両もの大金を胴巻に入れて肌身離さず持っており、非常事態以外には使うことはなかった。しかし、友人や知り合いが困っていると、惜しげもなく胴巻の封を解いてピンチを救い、自分の衣類を質に入れてでも元の25両に戻していた。「洒落発選者」の腹に巻かれているのが25両入りの胴巻である。

この悪摺は「江戸っ子の出来損ひが金をため」と揶揄する意図があってのものだが、芳幾はそんな中傷を気にもかけなかった。「男は敷居を跨げば七人の敵ありと言うではないか、たとえ宵越しの銭は持たないと威張っても、握り拳では何も始末をつけられない。真の江戸っ子たる者、分に応じた『要害金』が必要だ」と説いた。いったん人のために出したお金は再び返らぬものとあきらめ、これぞ真の江戸っ子なりと得意げにしていたという。この悪摺を摺らせた仮名垣魯文でさえも、芳幾の『要害金』に助けられたことが2、3度あったと自白している。

まとめ

新聞でひと財産を築いた芳幾だったが、その後に手がけた「新ビジネス」ではうまくいかなかった。晩年の困窮については「新ビジネス」の失敗以外に、「要害金」を当てにして芳幾にたかる者が少なくなかったのも要因だろう。さらに財産を失ってからも「人にお金を無心するときでさえ手土産を持っていく」「人が訪ねてきたら質入れしてでも酒を出す」という証言もあり、見栄っ張りな一面が苦しい懐事情に拍車をかけたのではないだろうか。

近年の研究では、亡くなる前年の71歳の落款がある作例が複数発見されたことにより、芳幾が「絵仕事」に復帰し、最晩年まで絵師として活動していたことがわかっている。さまざまな事業に手を出してきた芳幾ではあったが、最後には原点に立ち返って絵師として生涯を終えたのだった。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

よろしければ応援クリックをお願いします!

![]()

にほんブログ村

参考資料

『落合芳幾』太田記念美術館(2018)

『京都造形芸術大学紀要[GENESIS]』第20号「浮世絵師・落合芳幾に関する基礎的研究」菅原真弓(2015)

『北海道教育大学紀要』「落合芳幾:その人と画業」岡本祐美(2003)

『明治のメディア師たち 錦絵新聞の世界』日本新聞博物館(2001)

『浮世絵芸術』114巻「図番解説 落合芳幾「俳優写真鏡」」新藤茂(1995)

『新小説』大正15年8月号「落合芳幾」樋口二葉(1926)

『新小説』大正15年8月号「明治文化硬談軟話」石井研堂 ※広岡幸助の証言(1926)

『錦絵』第24号「側面から観た亀戸豊国(上)」樋口二葉(1919)

『日本及日本人』「落合芳幾《明治の錦絵》」靄軒生(1917)

『細木香以』森鴎外(1917)

『浮世絵』第9号「落合芳幾」荘逸楼主人(1916)

『やまと新聞』大正5年11月7日「生一本の江戸ッ児新聞」(1916)

『此花』第9号「浮世絵類纂(其六)悪摺絵考」※東京版(1913)

『此花』第17枝「一蕙斎芳幾の末路」清水晴風 ※大阪版(1911)

『此花』第16枝「悪摺考」朝倉無声(無声山人) ※大阪版(1911)

『此花』第1枝「随一歌川 豊国芳年」※大阪版(1910)

『芳譚』第2巻第11号「新聞雑誌挿絵の開祖」葛城幸堂 ※落合芳麿の証言(1909)

『唾玉集』「幕の内外」故落合芳幾君談話(1906)

『都新聞』明治37年2月9日~11日、16日、17日「故落合芳幾翁」伊原青々園(SS)(1904)

『都新聞』明治37年2月8日「落合芳幾翁死す」(1904)

『新小説』明治30年8月号「雅号由来記」(1897)

『粋興奇人傳』仮名垣魯文・山々亭有人編、一蕙斎芳幾画(1861)

国税庁ホームページ「印紙税草創期のはなし-界紙(かいし)-」

国立国会図書館デジタルコレクション

ボストン美術館コレクション

新日本古典籍総合データベース

編笠茶屋:遊郭に入る客に、顔を隠すための編笠を貸した茶屋