歌川若菜 -歌川派直系の女性日本画家-

浮世絵師の最大勢力・歌川派は明治・大正時代にはどうなっていたのか。歌川国芳から月岡芳年、水野年方、鏑木清方、伊東深水という昭和まで続く師弟の系譜がよく知られている。今回は師弟ではなく歌川派の血を直接ひいている女性日本画家・歌川若菜についてご紹介。

エピソード

エピソード浮世絵師の最大勢力・歌川派は明治・大正時代にはどうなっていたのか。歌川国芳から月岡芳年、水野年方、鏑木清方、伊東深水という昭和まで続く師弟の系譜がよく知られている。今回は師弟ではなく歌川派の血を直接ひいている女性日本画家・歌川若菜についてご紹介。

エピソード

エピソード浮世絵師は普段どんな生活を送っていたのだろうか。幕末・明治期に活躍した浮世絵師たちには、暮らしぶりがうかがえる証言が多く残されている。3回連続シリーズとして、浮世絵師の一日を関係者の証言から迫ってみることにした。今回は尾形月耕について取り上げる。

エピソード

エピソード「あやしい絵展」で出展された『朝のクラブ歯磨ポスター』『道行(朝霧)』『淀君』の3作品。それぞれ画風が違うが、いずれも同じ画家が描いている。大坂画壇を代表する日本画家・北野恒富である。今回は「悪魔派」とも呼ばれた北野恒富と画風の変遷について時代を追ってご紹介。

エピソード

エピソード日本の場合、中世以前は肖像画はあっても自画像は割合珍しい。ただ江戸時代に入ると、浮世絵師が自画像を描くケースが増えた。今回はそんな浮世絵師が描いた自画像についてまとめてみた。

エピソード

エピソード幕末期から明治にかけて活躍した浮世絵師、月岡芳年と落合芳幾。ともに歌川国芳の弟子であり、同時代に競い合った両者のライバル史についてまとめてみた。

入門講座

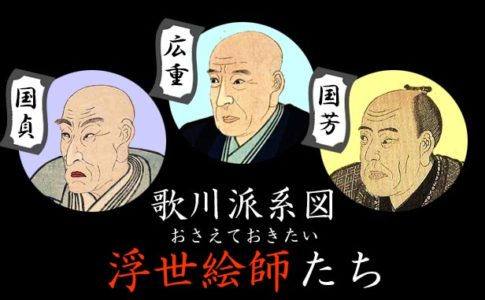

入門講座浮世絵界最大派閥である歌川派。そんな歌川派の絵師たちがまとめられた系図が「浮世絵師歌川列伝」という本のなかで紹介されていました。そのなかでも最低限おさえておきたい絵師たちをご紹介。

訪問記

訪問記粋な俳諧人が贅を尽くした多色刷り木版画、錦絵の開祖として知られる鈴木春信。そんな彼をたたえる記念碑が台東区大円寺(大圓寺)に建っているが、どんな経緯で建てられたのか調べてみた!

訪問記

訪問記東向島の向島百花園には、明治三十一年(1898)に建立された月岡芳年顕彰碑(月岡芳年翁之碑)がある。芳年の生涯を記した碑文を参考資料の助けを借りて、解読にチャレンジしてみた!