浮世絵師は普段どんな生活を送っていたのだろうか。幕末・明治期に活躍した浮世絵師たちには、暮らしぶりがうかがえる証言が多く残されている。3回連続シリーズとして、浮世絵師の一日を関係者の証言から迫ってみることにした。今回は月岡芳年について取り上げる。

スポンサードリンク

前回までの記事はこちらから。

月岡芳年とは

歌川国芳の弟子。『英名二十八衆句』に代表される「血みどろ絵」、西洋風の写実表現を捉えた『月百姿』などが知られる。いっとき神経を病むも、回復してからは「大蘇」と号し、菊池容斎の『前賢故実』を意識した歴史画シリーズや新聞錦絵など画域を広げていった。号は復帰後に用いた大蘇の他、一魁斎、玉桜楼、最晩年には咀華亭、子英がある。性格は江戸っ子気質そのもので、水野年方をはじめ多くの門人を輩出した。

月岡芳年の一日

弟子総出で朝湯

月岡芳年に関する証言はこれまで多くの史料が取り上げられてきているが、一日のタイムスケジュールに関わるものとなると管見の限り多くはない。そのなかでも熊耳耕年は、芳年晩年期の内弟子として芳年の生活についてかなり詳細な証言を残している。耕年によると、芳年も尾形月耕と同じく朝湯が習慣となっていたようだ。

先生が床を離れるのは大概九時過で直ぐに町風呂へ出かけるのが常であった。その風呂へのお出かけが仲々大怪裟で塾部屋に出て居る弟子達や来合してゐる職人を皆引具して出かける。玄関には奥様、おきんチャンを初め女中、飯炊まで家内総出で三つ指をついて

『行ってらっしゃいませ』

と挨拶を申上げ、帰宅の時は

『お帰り遊ばせ』

と送迎をする。それから一同は先生の後に従って銭湯へ行きワイワイ大騒ぎをしながらお互ひに背中を流し合って風呂に入って来るのだが芳年先生は全てがこんな具合に大仰なことして独りで喜んで居られた。―『耕年追憶之記』より

引用文中の「おきんチャン」とは芳年の後妻の連れ子、月岡きん(後に小林姓を名乗り、小林きんとなる)のこと。

不規則な生活

朝湯から帰った後についても、熊耳耕年の『耕年追憶之記』を引用しながら書かれた堀川浩之氏の論文に詳しい。(以下の引用部、鍵括弧内は『耕年追憶之記』)

晩年の芳年の生活は、多くは閉鎖性を伴う繰り返しに支配されていたようだ。一門を引き連れての朝風呂。風呂から帰ると一休みをして「朝とも昼とも一緒の食事」をし、「瓦町の宝来屋といふ料理屋からの仕出し」を決まっていた。床屋は「三日目に欠かさず」来る。「外出は稀」で、絶間なく続く来客の応対で時間を費やすが、その「客も多くは定連で初対面の人には容易に面会を許さなかった」

―「仙台の浮世絵師・熊耳耕年の“月岡芳年塾入門記”」より

常連の来客として名が挙がっているのは、仮名垣魯文(戯作者)、三遊亭圓朝(落語家)、放牛舎桃林(講談師)など。清元節の延寿太夫が一家中を引き連れて稽古にやってきたり、踊りの稽古で藤間流の家元が集まったりと芳年の多趣味ぶりも伝わっている。

常連客の所用が一通り終わると、宝来屋からの仕出し料理で酒宴が始まった。芳年は酒を飲める方ではなかったが、心の合った客があれば相手をしながら一合くらいを傾けてウットリと酔いしれていたという。食事の時間は日によってまちまちで、機嫌のいいときには「おきん坊」と呼ぶ義娘に清元を唄わせることもあったようだ。

弟子を巻き込むやっかい系夜型人間?

再び、熊耳耕年の証言に戻る。芳年は夜に床に入ると「オイ、四天王の陣取りだ」と弟子たちを呼び出した。ここで呼ばれる四天王とは、絵より小説を書いていたという平山臨、美男なうえに歯切れのよい江戸っ子で芳年に甘えていたという森本巌、そして熊耳耕年の弟子三人と箱庭を拵えていた湯山音次郎のこと。

(前略)何を棄てゝも先生の寝室に馳集り、枕許に座って各々が一つ宛お話をして先生を睡眠に導くのであった。その話も特に武勇伝とか凄い怪談とかを喜ばれた。先生はその話を聞き乍ら腹這ひになって風月か何処かの上等の蒸菓子を撮み乍ら凝と聞いて居られた。私は生来の話下手と大した話題がないのでいつも困った。三春(引用注:福島県三春町)でお祖母さまから聞いた話を繰返し々々何遍も吃りながら話をして先生から面白くないと叱られたりした。

―『耕年追憶之記』より

【陣取り】で話を披露した後、耕年はさらに二時間くらい芳年の身体をマッサージさせられていた。来る日も来る日も繰り返される【陣取り】を皆嫌がっていたという。【陣取り】が繰り返されたのは、どうも芳年が不眠に悩まされていたのではと思わせる。気になりだすと眠れなくなるという逸話が以下のように残っている。

車夫の藤次郎が台所で烟草の吹殻を揚板の下に吹き落した。すると其揚板の下には焚き付けの鉋屑が一杯詰めてあるので之を見て居た翁(引用注:月岡芳年のこと)は、さア気に仕出した。時刻は午後の五時頃でもあらう。これから一、二、三時間 ― 遅くも十時頃には椽の下に火が一杯に廻つて一時に焚え出す、大変だといふので、椽の下の大掃索となつた。鉋屑を全然引張り出して見たが吹殻らしいものも、火気なども無論無い、けれども神経質の翁には承知が出来ぬ。兎に角気に懸るから今夜は徹夜して張番をしろといふので、弟子は四五人で、藤次郎は其当人であるから、勿論の事、少でも寝る事はならぬとあつて厳重の申渡しで火の番を勤める事になつた。それで十時になつても、十二時になつても、一時になつても焚え出すやうな気勢もない、馬鹿々々しい吹殻は消えて居るんだ、何とかして交代で窃と寝に行かうといふので、二人位宛窃と忍足で書生部屋に行かうとすると、翁の書斎で意地悪く灰吹きを叩く音がする。不相変気病みで先生起きて居られるなといふので、また暫らく眠い眼を摩りながら張り番をして居る。さうかうする間に夜明けになつた、けれども遂に焚え上らない ― 焚え上つては大変だが、 ― 何事もなかつた。斯んな笑ひ話しもあつたさうだ。-「大蘇芳年翁(承前)」より

太字で示した箇所は、普段から(不相変=相変わらず)何かと気に病んだ芳年が寝ずに起きていることを示している。深夜に師匠の芳年に隠れて絵仕事をしていた熊耳耕年には、こんな証言もある。

もう二時頃でしたが何気なく後を振向くと入口の暗がりにボーッと白地の衣服を着て骸骨が立って居るのです。私は総身冷水を浴びた如くにゾーッとして思はず

『ウワーッ』と叫んで飛び上がりました。するとその骸骨が大声で

『アッハッハハ』と高笑ひをして顔をこすって

『俺だ俺だ』と言ふのを見るとそれは芳年先生が顔に目だけくり抜いた濡紙を貼りつけて立ってゐたのでした。私の驚きが大変非道かったので先生も気の毒に思ったらしく笑ひ乍ら帰って行きましたがサァ私は心配です。隠し仕事を見つけられてどんなに叱責されるかと思ふと其の晩はたうたう一睡もせずに明かしました。すると案の定、朝飯を食べると先生から呼び出されました。

私は震へながら恐る恐る先生のお居間へ伺ふと家内中の人々が居並んで居ります。私は敷居際へ畏まってお叱りを待ち受けて居ると先生は案外声を柔げて

『あんなに晩くまで勉強してまた身体を毀しては不可ないよ』と言って家族を顧みて

『昨夜の石川の驚きったらなかったよ。アッハッハッ』と例の豪傑笑をして

『だが石川はあんなに驚いて飛び上っても筆を握って離さなかったのは感心だよ。その心懸がなくては駄目だ。サア下ってもよいよ』と笑顔で言われました

-『耕年追憶之記』より

弟子が隠れて絵仕事をしているのをみつけて、わざわざ濡紙で顔を細工して驚かせようとする芳年のおふざけは微笑ましい。ただ、それが深夜二時の出来事であることからもわかる通り、芳年が夜遅い時間でも起きていたという証左でもある。

まとめ

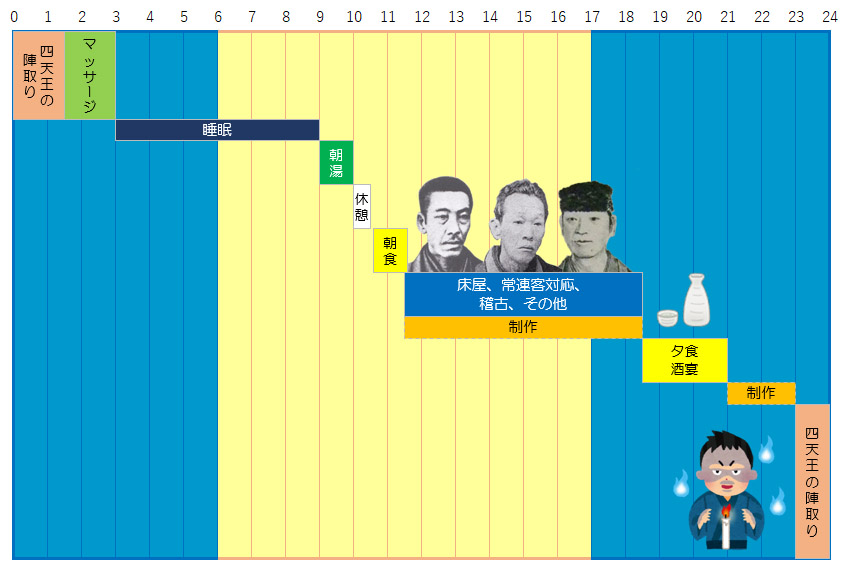

これまでの証言をもとに月岡芳年の一日のタイムスケジュールを想像して表にすると以下の通り。

尾形月耕や河鍋暁斎に比べ、お酒の量こそ少なめながら、起床時間の遅い不規則な生活を送って居たようだ。証言からは制作に充てている時間が不明のため、隙間の時間に割り振ってみた。タイムスケジュール上、睡眠時間は充分足りているように見える。しかし、実際のところは寝たり起きたりを繰り返したり、合間に制作を行っていたりしていたのではと思われる。

晩年の芳年は外出することが少なかったというが、当時第一線で活躍していたエンターテイナー(戯作者・落語家・講談師など)と交流し、清元節や踊りの藤間流の稽古をこなし、夜は若者たちに怪談や小噺をさせていた。こうした人間関係が芳年の制作のヒントになっていたのではないだろうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

よろしければ応援クリックをお願いします!

![]()

にほんブログ村

参考資料

『浮世絵芸術』171巻「仙台の浮世絵師・熊耳耕年の“月岡芳年塾入門記”」堀川浩之(2016)

『明治のメディア師たち 錦絵新聞の世界』日本新聞博物館(2001)

『季刊浮世絵』68号「芳年の孫娘として」小林清子(1977)

『浮世絵界』第5巻7号「芳年追憶談(三)-小林きん女史を囲んで-」(1940)

『朝日新聞』昭和2年6月21日「名作物語(十六)時を得ざりし名匠の悲哀」(1927)

『新小説』大正15年2月号「月岡芳年」樋口二葉(1926)

『新小説』明治43年6月号「大蘇芳年翁(承前)」本多嘯月(1910)

『錦絵』第35号「亡父芳年の思ひ出」小林きん(1920)

『百花園』第11号付録「講談落語家肖像」(1889)

『やまと新聞』明治22年9月12日、9月14日「芳年翁 手製の箱庭」(1889)

国立国会図書館デジタルコレクション

芳年の箱庭作りについてはこれまでも何度か取り上げてきたが、箱庭へのこだわりは尋常ではなかった。弟子たちは箱庭の意匠に合う土・砂・苔などを持ってくるよう命じられたという。駆り出された弟子たちにとってはいい迷惑だったようだ。

新聞記者を呼んで自慢の箱庭を披露し、後日「芳年翁 手製の箱庭」という記事にされたこともあった。記事やその他の証言によると、湯山音次郎という親しい左官に箱庭全体の意匠、陶工の三浦乾也・浦野乾哉の師弟に陶器人形を作らせ、牙彫家の島村俊明には狼を彫らせたという。

参考:三浦乾也作・法隆寺塔本塑像(模造)女子坐像

参考:浦野乾哉作・色絵菊浮文火入「乾哉」銘

参考:島村俊明作・牙彫藤原鎌足像

「惣じて益々精巧を極め愛弄に餘り有る物にして世の同好の人一見を請はば記者が評言の眞なるを知る事あるべし」と新聞で絶賛された出来栄えのせいか、芳年に逃げられた借金取りが秘蔵の箱庭を借金のカタとして持って帰ってしまったこともあった。

これを知った芳年は地団太を踏んで悔しがった。弟子を使いに出して箱庭の返却を交渉したが、お金さえ払って下さればと相手は応じない。ますます怒り出した芳年は「銭の借りに箱庭を横領させたとあっては沽券にかかわる」と浅草駒形にある絵草子屋へ出かけて金策を調えて何とか取り戻したという話も伝わっている。