吉田博の木版画、自摺りと後摺りをくらべてみた

新版画を代表する版画家として、川瀬巴水・伊東深水らと並んで近年注目度が増している吉田博。今回は吉田博本人が手がけた木版画の「自摺り」と、後年になって同じ版木を使って摺られた「後摺り」をくらべることで、その違いや吉田博のこだわりにせまっていきたい。

入門講座

入門講座新版画を代表する版画家として、川瀬巴水・伊東深水らと並んで近年注目度が増している吉田博。今回は吉田博本人が手がけた木版画の「自摺り」と、後年になって同じ版木を使って摺られた「後摺り」をくらべることで、その違いや吉田博のこだわりにせまっていきたい。

エピソード

エピソード浮世絵版画の彫師や摺師は浮世絵師のことをどう思っていたのだろうか?戦前の浮世絵専門誌『浮世絵芸術』のなかで、光線画で知られる明治期の浮世絵師・小林清親と仕事をした摺師のインタビュー記事が掲載されていた。その貴重な証言から...

訪問記

訪問記浮世絵グルメシリーズ2回目は日本橋弁松について取り上げる。今やデパ地下でも買える老舗の味として親しまれているが、やはり老舗だけあってお店に歴史あり。弁松が描かれた浮世絵や逸話の紹介とともに弁松の味を食レポしてみた。

入門講座

入門講座浮世絵を間近で見ると、展覧会では見過ごしてしまいそうな細かな版画技法に気づかされる。今回は実際の浮世絵を使って、図録では伝わらない版画技法についてご紹介。

エピソード

エピソード長らく忘れられた絵師だったが、辻惟雄の『奇想の系譜』で取り上げられたことをきっかけに近年再評価されている曾我蕭白(そがしょうはく)。今回は、その生涯と逸話について取り上げる。

事件・論争

事件・論争現在でも日本国内で起きた贋作事件として一番最初に名前の挙がる「春峰庵事件(しゅんぽうあんじけん)」。浮世絵界の権威であった大学教授さえだまされた肉筆浮世絵贋作事件である。今回は当時の新聞報道や事件後の雑誌特集記事などから春峰庵事件についてまとめてみた。

エピソード

エピソード江戸時代後半に活躍した浮世絵師、歌川国貞と歌川国芳。ともに歌川豊国門下であり、歌川広重に並ぶ両巨頭として競い合った両者のライバル史についてまとめてみた。

エピソード

エピソード幕末期から明治にかけて活躍した浮世絵師、月岡芳年と落合芳幾。ともに歌川国芳の弟子であり、同時代に競い合った両者のライバル史についてまとめてみた。

エピソード

エピソード死後に才能を認められる絵師と生前から人気の絵師の違いは一体何だろうか?生前から人気のあった絵師たちのエピソードから自分の名前を売り込んだ方法を探ってみた!

エピソード

エピソード歌川国芳の古参弟子だった歌川芳宗。国芳門下のなかでも破天荒エピソードに事欠かない存在であり、国芳にまつわる逸話も数々残している。歌川芳宗を略歴と共にご紹介。

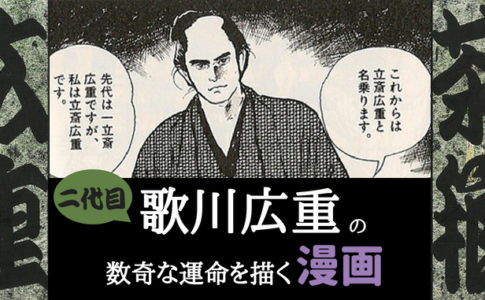

レビュー

レビュー『東海道五十三次』で江戸の世を席巻した歌川広重。「歌川広重」は五代目まで続いていた。海外輸出用の茶箱に貼り付けた宣伝用の浮世絵まで手がけて「茶箱広重」と呼ばれた、二代歌川広重を主人公にした漫画「茶箱広重」をご紹介。

訪問記

訪問記粋な俳諧人が贅を尽くした多色刷り木版画、錦絵の開祖として知られる鈴木春信。そんな彼をたたえる記念碑が台東区大円寺(大圓寺)に建っているが、どんな経緯で建てられたのか調べてみた!

訪問記

訪問記大変な猫好きとして知られる江戸後期の浮世絵師、歌川国芳。そんな国芳の愛猫たちが眠るお寺、回向院に行ってみた!

訪問記

訪問記江戸後期を代表する浮世絵師、歌川国芳。その十三回忌法要を行った明治六年(1873)に国芳の弟子たちによって建てられた顕彰碑(一勇斎歌川先生墓表)があるという三囲(みめぐり)神社に行ってみた!