落合芳幾 -浮世絵師にして新聞挿絵のパイオニア-

幕末・明治に活躍した浮世絵師に落合芳幾がいる。同時期の浮世絵師である月岡芳年に知名度こそ劣るが、以前には両者のライバルとしての関係性について記事を書いた。今回は芳幾の末子・落合芳麿や芳幾没後に彼の功績を連載した劇評家・伊原青々園の証言を中心に、以前書ききれなかったことを捕捉。落合芳幾について改めて紹介する。

エピソード

エピソード幕末・明治に活躍した浮世絵師に落合芳幾がいる。同時期の浮世絵師である月岡芳年に知名度こそ劣るが、以前には両者のライバルとしての関係性について記事を書いた。今回は芳幾の末子・落合芳麿や芳幾没後に彼の功績を連載した劇評家・伊原青々園の証言を中心に、以前書ききれなかったことを捕捉。落合芳幾について改めて紹介する。

訪問記

訪問記浮世絵グルメシリーズ2回目は日本橋弁松について取り上げる。今やデパ地下でも買える老舗の味として親しまれているが、やはり老舗だけあってお店に歴史あり。弁松が描かれた浮世絵や逸話の紹介とともに弁松の味を食レポしてみた。

エピソード

エピソード激動の幕末から明治期にかけて、狩野派から転身して活躍した浮世絵師がいた。河鍋暁斎と小林永濯である。今回は小林永濯について、その生涯と同時代の絵師との交流について紹介する。

エピソード

エピソード明治期を代表する浮世絵師、月岡芳年の右腕的存在だった二代目歌川芳宗(新井芳宗)。そんな二代芳宗の経歴とともに父ゆずりのやりすぎエピソードをご紹介。

エピソード

エピソード幕末期から明治にかけて活躍した浮世絵師たちの逸話を集めていくなかでみつけた「浮世絵師あるある」をご紹介。

エピソード

エピソード江戸後期に活躍した歌川国貞(後の三代歌川豊国)。画業についてはその絵によって語られてきたが、これまであまり語られることがなかった国貞の人となりについて妻となった2人の女性を中心に浮き彫りにしてみた。

レビュー

レビュー幕末から明治へと変遷する時代のなかで、浮世絵と一門を守ろうとした清太郎こと二代歌川国貞の日々を描く時代小説『ヨイ豊』を読んでみた。

エピソード

エピソード幕末期から明治にかけて活躍した浮世絵師、月岡芳年と落合芳幾。ともに歌川国芳の弟子であり、同時代に競い合った両者のライバル史についてまとめてみた。

エピソード

エピソード歌川国芳の古参弟子だった歌川芳宗。国芳門下のなかでも破天荒エピソードに事欠かない存在であり、国芳にまつわる逸話も数々残している。歌川芳宗を略歴と共にご紹介。

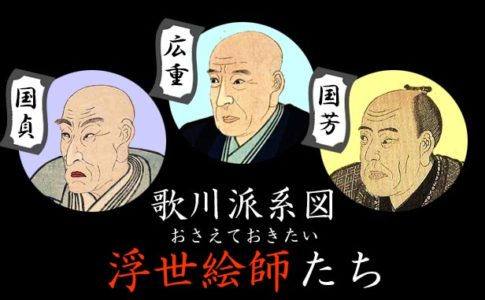

入門講座

入門講座浮世絵界最大派閥である歌川派。そんな歌川派の絵師たちがまとめられた系図が「浮世絵師歌川列伝」という本のなかで紹介されていました。そのなかでも最低限おさえておきたい絵師たちをご紹介。

訪問記

訪問記江戸後期を代表する浮世絵師、歌川国芳。その十三回忌法要を行った明治六年(1873)に国芳の弟子たちによって建てられた顕彰碑(一勇斎歌川先生墓表)があるという三囲(みめぐり)神社に行ってみた!