江戸時代後半に活躍した浮世絵師、歌川国貞と歌川国芳。ともに歌川豊国門下であり、歌川広重に並ぶ両巨頭として競い合った両者のライバル史についてまとめてみた。

目次

来歴

歌川国貞

天明六年(1786)、江戸本所五ツ目の渡船場の株を持つ裕福な家庭に生まれる。本名は角田正五郎。(後に庄蔵、さらに肖造に改名)。10代なかばで歌川豊国に弟子入り。20代前半には人気絵師の仲間入りを果たす。浮世絵師のなかでも随一の制作数を誇り、特に役者絵と美人画を得意とした。橋本貞秀(歌川貞秀、五雲亭貞秀)、豊原国周といったすぐれた門人たちを輩出。号は、五渡亭、香蝶楼、一雄斎などがある。画像は豊原国周が描いた死絵。

歌川国芳

寛政九年(1797)、染物屋を営む柳家吉右衛門の家に生まれる。俗称は孫三郎。後に井草家を継ぐ。15歳で豊国に入門、19歳で錦絵デビューを果たす。多くのジャンルを手がけており、特に戯画は現代にも通じるユーモアがある。歌川芳宗、落合芳幾、月岡芳年などの絵師を輩出。号は一勇斎、彩芳舎、朝桜楼などがある。画像は弟子の歌川芳富による死絵。

歌川豊国に弟子入り

享和元年(1801)頃、国貞は15、6歳の時に歌川豊国に入門。初めて臨本(模写のための手本)を与えられて描いた絵を見た師の豊国は「自分を追い抜くときがいつの日か来るだろう」と褒めたたえたと言われる。いくばくかしないうちに師の「国」の字を名乗ることを許されて、五渡亭国貞と号するようになった。

一方、国芳は文化五年(1808)、12歳の時に描いた鍾馗(しょうき)の絵が家業の紺屋と繋がりのあった豊国に称賛され、これをきっかけに後に豊国に弟子入りとなった。しかし、実際に直接指導を受けたのは兄弟子である歌川国直であり、豊国に払う学費が乏しかったために国直の家に居候して学んだとされる。入門から数年後に「国」の字を名乗るのを許され、一勇斎国芳と号するようになった。

歌川国貞の台頭

歌川国貞は早くから師の豊国からの引き立てがあった。文化七年(1810)には当時売れっ子作家だった式亭三馬の「阿古義物語」の挿絵を師の豊国の代わりに描いている。さらに翌年の文化八年(1811)3月には向両国中村屋にて、式亭三馬が催した席画(客の依頼に応じて即興で絵を描く)会にて師の豊国とともに世話役を務めた。

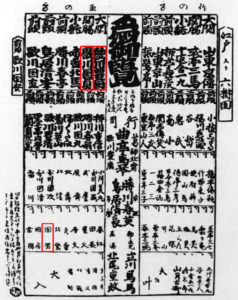

そして、2年後の文化十年(1813)には、絵師と戯作者の人気ランキングである見立相撲番付のなかで、当時の最高位、大関に豊国が配されるなか、これに次ぐ関脇に国貞の名前がある。戯作者の大関には山東京伝、関脇には式亭三馬、前頭筆頭に柳亭種彦、同二枚目に京伝の弟の山東京山と当時のビッグネームが連なっているのを考えると、国貞の人気が一気に上昇していることがうかがえる。

一方、国芳は同番付で前頭27枚目に名前があり、まだまだこれからの地位であることが推察できる。ちなみにこの番付では行司に葛飾北斎、前頭3枚目に国芳を直接指導した兄弟子の歌川国直の名前がある。

歌川国芳、柳橋の屈辱

国芳は遅咲きで、20代の頃は売れっ子絵師とは程遠かった。その頃のエピソードが残っている。

国芳は版下絵(浮世絵の版木を彫るために描かれた下絵)を持って、馬喰町にあった版元を訪れたが、思ったような画料を得ることができなかった。憤りを感じながら両国の柳橋を通り過ぎようとすると、橋の下から「先生、先生」と呼ぶ声が聞こえた。声が顔見知りの芸妓だったので客は誰だろうとのぞいてみると、先生と呼ばれていたのは兄弟子の国貞だった。

ショックを受けた国芳は一言も口にせずに走って家に帰り、ため息をついて「国貞のことがうらやましい。自分の技量が国貞に及んでいないから、世に受け入れられずに今の貧乏生活を送っているのだ。技量が国貞を上回れば、名を成して富を成すことも難しいことではない。」と発奮して、絵の研究に励んだという。

歌川国芳の台頭

文政十年(1827)、国芳30歳にして『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』で武者絵の絵師としてブレイクを果たす。これには当時の江戸で起きていた「水滸伝ブーム」が影響していたと指摘されている。

「水滸伝」は宝暦七年(1757)に岡島冠山により初めて和訳本が出版され、絵画作品としては安永六年(1777)に鳥山石燕の手による『水滸画潜覧』を始めとして葛飾北斎らが制作していた。国芳が『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』の制作をする直接のきっかけとなったのは、文政八年(1825)、水滸伝に登場する豪傑たちを女勇士に見立てた曲亭馬琴作・歌川国安画の『傾城水滸伝』の大ヒットだとされる。

もうひとつ、国芳に水滸伝を描かせた要因として挙げられるのが、国芳が20代半ばで知り合い、生涯にわたって国芳の画業を援助した友人でもあるパトロンの梅の屋鶴寿だ。

文政五年(1822)に刊行された『狂歌水滸伝』に梅の屋鶴寿の肖像が載っている。全身に龍の入れ墨が彫られており、「武きをよろこび棒をつかふに妙手あり」と紹介されていることから、鶴寿が水滸伝で棒術を得意とした豪傑「九紋龍史進」の大ファンであり、国芳に水滸伝を描くことを勧めた可能性が考えられるという。錦絵に水滸伝の豪傑一人一人を描いたのは国芳の新たな挑戦であったことは間違いない。

やがて国芳の躍進はこんな狂歌を詠まれることになる。

葭がはびこって渡し場の邪魔になり

【葭(あし)】は水辺に生える草だが、漢字は「よし」とも読めるため、国芳の「芳」とかかっている。【渡し場】は船着き場のことだが、江戸本所五ツ目の渡船場の株を持った家に生まれ、五渡亭を名乗った国貞にもかかっている。

歌川国貞、歌川豊国を襲名

天保十五年(1844)1月、歌川国貞は師の豊国の名を受け継ぎ、同年4月8日には日本橋万町柏木で襲名披露の書画会を開いた。二代目の豊国は初代豊国の養子であった豊重(国重)が継いでいた。しかし、二代目は師の名を汚したとして、自ら「二代目豊国」を名乗ったのである。この襲名は豊国門下の他の弟子たちに必ずしも歓迎されたものではなかった。誰が詠んだのか、次のような狂歌で豊国襲名を皮肉られた。

歌川の疑はしくも名乗り得て二世の豊国偽の豊国

心なく葭に棹さすわたし守

後者は「葭がはびこって渡し場の邪魔になり」同様に【葭】が国芳、【わたし守】が国貞にかかっており、弟弟子に受入れられていない豊国襲名であったことを示している。

「歌川のうたかはしくも名乗り得て二世の豊国偽の豊国」と云ふ狂歌について、世間では亀井戸豊国(注:歌川国貞)の事を云つたのだとも云ふし又本郷豊国(注:歌川豊重)が己が拙技のも顧みず名を継いだところから云はれた悪口だとも云つて居ますが、あれは矢張り亀井戸豊国の事を云つたもので、御承知の如く、国貞と国芳とは丸ツキリ肌があいません、だが豊国を継いだについては一応通知なければならないので門人だつた二代国麿に委細事を手紙に書いて玄冶店の国芳の家へ届けました、スルとこゝへ狂歌師の梅屋鶴寿が来合してこの手紙を見て居たそうです、この人は(中略)大層国芳に肩を入れて一寸した賛など其他書入は大概此人が書いて居ました、愈々国貞改二世豊国と発表すると、誰が詠んだか此狂歌が世間へパツと評判になりました、詠人しらずとは云へ国貞国芳の中を知つて居るものは、ハゝアこりやア梅屋の悪戯だナと勘づきました。

-「「偽の豊国」の狂詠につきて」より

国芳の肩をもった梅の屋鶴寿によって詠まれた狂歌が世間で評判になり、悪者にされた国貞側からの訴えである。国貞はこの狂歌をどんな思いで聞いたのだろうか。

【葭】と【芳】をかけて国芳を暗示する表現は、脚色にも使われた。前述した「柳橋の屈辱」は、版下絵を安く買われた国芳が柳橋を渡る話だった。この話に脚色が加えられ、国芳があまりに貧乏すぎて家の【葭戸】を売りに行く途中で柳橋を渡り、芸妓を連れた国貞とすれ違うというエピソードに書き換えられた史料も残っている。

弟子の名前にも因縁話がある。国貞の弟子だったものの、国芳へと鞍替えをした弟子に対して「芳豊」と国芳が名付けたのは、国貞の豊国襲名に当てつけた名前だとされている。つまり豊国の「豊」の字を国芳の「芳」の字の下に置いたというのである。

歌川国芳、芳桐印を使用

国貞が「豊国」を襲名した同じ年に、国芳は「年玉印」の落款の使用をやめて、新たに創案した「芳桐印」を使うようになった。

「年玉印」は「年」の草書体をデザイン化した、歌川派であることを示す印であり、国貞はこの「年玉印」を多用していた。そんな「年玉印」を使わずに「芳桐印」を使うことで、「豊国」を襲名した国貞への抗議、国貞を筆頭にした歌川派からの脱却、国芳一門として独自路線へ進むことを暗示していたのかもしれない。

国芳、三代豊国が席画会で同席

いつ頃の話か詳細はわからないが、三代豊国時代の国貞と国芳の性格を示すエピソードが残っている。

ある金持ちが客を招いて宴を催す際、国貞と国芳を招待し、席画会をすることになった。二人とも招待を受け入れて当日を迎えた。元来、着飾ることが好きな国貞は、紋付羽織の正装姿で現れた。かたや国芳はお祭りで着ていくような腰きり半纏(はんてん)に三尺帯の姿で、手ぬぐいの先に筆と硯(すずり)をくるんでやってきた。

これを見た金持ちの主人は、こんな格好では来客に失礼だと思い、宴席に招くのをためらっていると、その気配を読み取った国芳は「そう面倒なものならば、私は帰りましょう」と告げて帰ろうとする。慌てた主人は国芳を留め置いて、自分の家から衣類や帯羽織などを持ってきて国芳に着せて宴席に通した。

やがて席画会が始まると、国貞はアイデアに乏しく筆がなかなか進まない。観ていた客も退屈していたのに対して、国芳の方はアイデアが泉のごとく湧いてきて、墨が乾かぬほど、筆の運びから音がするほどの速さで絵を次々と仕上げていく。客の評判も上々だった。

席画会も終わりを迎えて国芳が帰宅する際、宴を盛り上げた国芳に貸した衣類を主人は脱がすことができず、そのまま帰らせた。国芳は帰り道にその衣類を質に入れて、できたお金でまた酒を飲んでしまったそうだ。

和解、そして死

拮抗する人気・実力に加え、性格の不一致、さらに「豊国」襲名のいざこざもあってか、親密に交わることのなかった国貞(三代豊国)と国芳。しかし弘化三~四年(1846~1847)頃、歌川広重が間に入って和解の盃をあげる。そして広重を加えた3人で合作したのが『小倉擬百人一首』と『東海道五十三對』だ。この時、国貞は60歳頃、国芳は50歳頃。

安政五年(1858)、歌川広重が62歳で亡くなる(当時、江戸で流行っていたコレラが死因と言われている)。広重と同い年の国芳は、中風(脳出血による後遺症)により、3年後の文久元年(1861)に亡くなった。最年長だった国貞も元治元年(1865)に79歳で死去。「歌川の三羽烏」と呼ばれた3人が相次いで亡くなり、時代が明治に移り変わったことで歌川派が支えていた浮世絵界も様変わりしていくこととなる。

まとめ

早くから師の豊国に認められて引き立てられた国貞に比べて、国芳は下積み時代が長かった。懸命に追いつこうと奮闘し、国貞が得意とする美人画、役者絵とは違う武者絵や戯画という新機軸で世に出て、互角の位置に至った。両者は風景画で知られる歌川広重とともに浮世絵最盛期を支え、互いに優れた弟子たちを輩出したことによって、後の時代にまで大きな影響を与えている。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

よろしければ応援クリックをお願いします!

![]()

にほんブログ村

参考資料

『錦絵』第5号「近世浮世絵夜話その二 歌川国貞論」村上靜人

『錦絵』第14号「浮世絵雅談」石井研堂

『錦絵』第37号「歌川派盛時の鼎足戦(下)」山中古洞

『浮世絵』第4号「「偽の豊国」の狂詠につきて」梅堂豊斎

『浮世絵芸術』第105号「梅屋と国芳(一)」岩切友里子

『ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞』図録

『国芳ヒーローズ [水滸伝豪傑勢揃]』図録

『THE KABUKI 浮世絵に見る名場面II』パンフレット

鍾馗(しょうき):中国の民間伝承に伝わる魔除けの神。由来は諸説あるが、最も有力な説は中国の唐の時代にさかのぼる。唐の玄宗皇帝が高熱で苦しんでいると、夢のなかに現れた「虚」「耗」という小鬼が、楊貴妃(玄宗皇帝の妃)の持つ香袋と笛を盗もうとしていた。しかし、ヒゲを生やした鬼が小鬼たちを捕まえて食べてしまったという。皇帝が名を訪ねると「私は終南山の鐘馗と申します。科挙(当時の公務員試験)に失敗し、国に帰るのを恥じて自らの命を絶ちましたが、帝に手厚く葬られました恩に報いるために参りました。」と告げた。夢から覚めると皇帝の病は治っており、絵師に命じてその姿を描かせて魔除けの守り神としたという。後の時代も魔除けの画題として多く描かれている。